En el abanico filmográfico de Andrei Tarkovski, Stalker (1979) es considerada por la mayoría de la crítica y las descripciones generales como una película de ciencia ficción. El hecho de que esté basada en el libro Picnic extraterrestre (Boris y Arkadi Strugatsky, 1972) puede alimentar esta idea, aunque es el propio director quien niega que la misma pertenezca al género. Pero ¿qué es eso que intuitiva o sensiblemente –y a pesar de todo- nos hace relacionar, de la forma que sea, el mundo y el terreno de la ciencia ficción con una película como Stalker?

Es quizás adentrándonos en la concepción del hacer artístico de Tarkovski que se puede iluminar algo acerca de una visión de mundo sin la cual cualquier clasificación externa resulta vacía. Precisamente, el flujo de la vida tiene para este autor una profundidad imposible de representar. Lo más sencillo de nuestras experiencias reviste un cuerpo no necesariamente complejo sino espeso: pensamientos marcados por sensaciones, tiempo, espacio, contradicción. Es la lógica poética de la vida –que se enfrenta al naturalismo (¡este es el artificio!)- aquello que el arte, mediante imágenes, pretende hacer surgir.

Se trata, de esta manera, de distinguir lenguajes: la representación como mímesis se asienta en un código común, masticado; en un sentido único que lx espectadorx no tiene más que percibir (comprar, consumir). Las imágenes artísticas, poéticas –o las “impresiones estéticas”-, por el contrario, tienden a lo experiencial: del artista que produce, experimenta, y del espectadorx que interpreta y accede a aquello desde un lenguaje marcado por la subjetividad. Mientras que la representación se sirve de un código externo y convencional, la experiencia dialoga siempre con lo singular: interpretar es leer desde la fibra íntima de lo primitivo. No se trata, en última instancia, de apelar a las imágenes para representarlas –desde el lenguaje dado-, sino de apelar al imaginario para crear nuevas imágenes –de un lenguaje otro, la poesía: “Al hablar de poesía no estoy pensando en ningún género determinado. La poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de relación con la realidad” (Tarkovski en Esculpir en el tiempo).

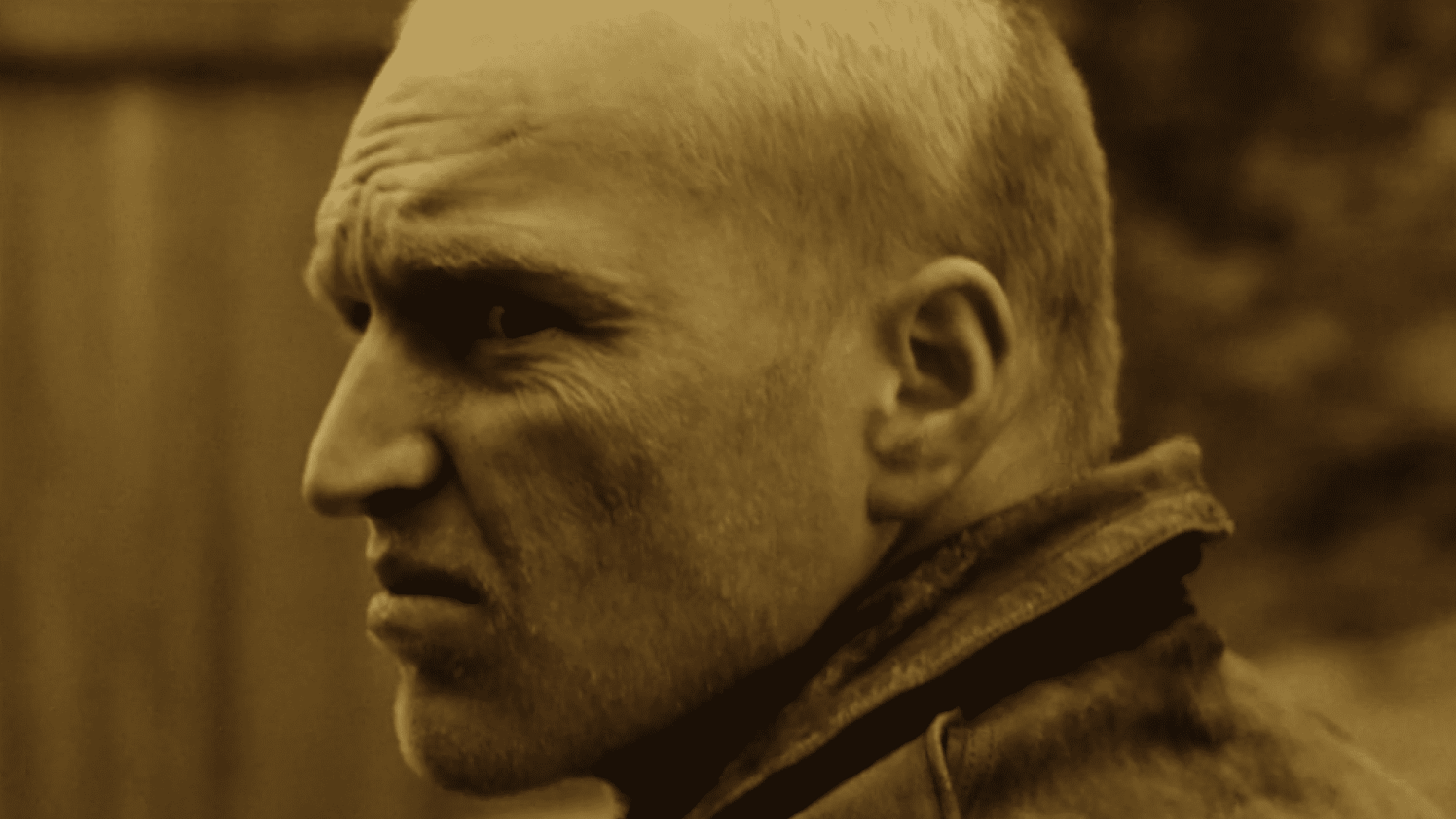

Un escritor demasiado pegado a las leyes férreas del sentido que busca recuperar (si algún día la tuvo) la inspiración; un científico profesor que todavía se permite dudar, pero ante la duda, pretende cortar por lo sano; y un stalker cuyo carácter de guía no responde tanto a un oficio sino más bien a la necesidad vital de volver a cruzar las fronteras de la zona para respirar (donde las flores -como en un poema- no huelen). El arte, la razón y la fe se encaminan hacia lo incierto de un espacio del que se sabe poco: teorías sobre la caída de un meteorito jamás hallado, personas que nunca volvieron, una habitación que cumple con los deseos más profundos de quien ingresa. Pero todo es discursivo. El poder de estos relatos radica en la ambigüedad que obliga a los protagonistas (y a nosotrxs espectadorxs) a creer o no -y en qué medida- algo que la zona en sí misma nunca da por cierto.

El frío y la humedad que atraviesan las paredes y las maderas crujientes de los espacios que rodean la zona se descubren en un sepia que convierte el ambiente en un dibujo extraño. En contraste, todo lo que sucede al interior de la misma –espacio incierto y misterioso por los relatos sobrenaturales que se le adjudican- se nos devela en color: un ambiente de naturaleza pura interrumpido por algunos objetos, pero poco fuera de lo común. La zona encierra ese carácter ambiguo de lo primitivo (lo natural) que dice funcionar según otras lógicas. Paisajes conocidos o posibles que se suceden sin solución de continuidad: agua, arena, cemento. Nada escapa de nuestro mundo, pero se yuxtapone de manera no lineal. ¿Cuál es, entonces, el orden que les subyace?

Fuera de establecer una (ciencia) ficción paralela, pienso que la zona revela una disputa por la sensibilidad y las creencias humanas encarnadas en los sujetos que la atraviesan. Lejos de ubicarnos espacialmente en ese ambiente que se presume utópico (distanciandose del cine de ciencia ficción que privilegia los planos amplios y el entorno) en el ingreso a la zona la cámara no se despega de los gestos dilatados de los tres hombres; una escena que densifica el tiempo y su constancia con el sonido de las vías del tren. Cruzamos la frontera y no es concreta sino perceptiva: del sepia al color. Un paisaje ordinario que no hace más que retrotraernos a la extrañeza del escenario anterior. Y en el cruce entre uno y otro, ellos.

La cuestión, entonces, no es el ambiente sino lo que este refleja de las vivencias de los personajes: la vulnerabilidad, el descreimiento, la duda. ¿No es Stalker un fluir de impresiones humanas antes que la ficcionalización de un mundo alternativo?

Los recursos formales y técnicos son, de alguna manera, producto del contenido poético que rebalsa sus propios matices de presentación. El contenido somete a la forma: “En Stalker, donde intenté concentrarme en lo esencial, el ambiente surgió –si se quiere- como producto «colateral»”.

Para pensar Stalker en relación a la ciencia ficción, tenemos, entonces, que abandonar la idea de una verdad respaldada por la ciencia. La lógica poética parecería dar cuenta de todo un universo fantasioso que nos habita desde lo más simple: rasgos que, en Stalker, producen el efecto de extrañamiento y que en el afán de etiquetar nos remite al código de la CF: de qué color vemos los espacios que nos afectan diferente, cuánto tiempo dura un sonido, el espacio vacío que en la imagen ocupa la palabra.

Lo fantástico aparece así en función de lo poético: como uno de sus vértices; como una fracción de verdad que se desliza de nuestra relación con la realidad. Y esa, pienso, es la conclusión más contundente: todo aquello que podamos leer como “ciencia ficción” en la película, no es más que un destello de lo real que abre la poesía. Una poesía intrínseca al plano más terrenal y material del mundo. No hay nada extraordinario que acoplar.

Tarkovski habla de representar sin lesionar el orden poético de la vida. Me gusta esa palabra. Pienso que en Stalker, esa premisa implica necesariamente mostrar la herida: en la zona el desesperanzado es el mejor huésped del lugar. En palabras del stalker, la debilidad es signo de proeza y la ductibilidad es la frescura del ser frente a la fuerza y la rigidez que abrazan lo muerto. El camino más largo es el menos arriesgado en un sistema de trampas mortales. Todo puede cambiar de un momento a otro. Y en el centro de la expectativa, nada parece cambiar del todo. La zona es la vida misma, caprichosa.

La mujer del stalker parecería decirnos hacia el final que, como podemos ver, no hacía falta que nos mostraran nada exorbitante ni sobrenatural para que entendamos la existencia de la zona y sus leyes inviolables. Creer o no creer, está todo ahí: en esa fe sin deudas que nos termina abarcando por entero y nos hace retroceder ante el cartel que –sin indicio alguno de riesgo-, nos dice: “¡Atención! ¡Peligro!”.

Colaboradora