En 2015 Nemes estrena El hijo de Saul y, casi sin proponérselo, continúa esa polémica tan presente en el ámbito intelectual, a partir de la posguerra, sobre la ética de la representación estética del horror. En este mismo acto, el director da cuenta de la imposibilidad de clausurar la reflexión sobre el acontecimiento histórico más salvaje y, paradójicamente o no, más meticulosamente planificado por el Estado, que fue el Holocausto.

Estoy por empezar a ver otra película más sobre el Holocausto y ya puedo anticipar todo lo que va a suceder. Habrá una construcción maniqueísta de los personajes, planos generales que enfoquen —de una manera obscenamente explícita— la multitud de prisioneros masacrados y un manejo emocional efectista que me produzca un par de lágrimas. Con mi angustia depurada, simplemente voy a apagar el televisor después de ver otra película más sobre el Holocausto. Frente a esto me pregunto: luego de que los campos de exterminio fueran abiertos, las cámaras hayan filmado y testimoniado, las polémicas sobre la ética de la imagen acontecieran y Hollywood se haya encargado de fetichizar una y otra vez el horror… ¿es posible seguir representando la Shoá?

Didi-Huberman plantea que Auschwitz se ha convertido en una abstracción. Su singularidad como acontecimiento histórico ha sido obturada, dejando fuera cualquier tipo de reflexiones críticas o cuestionamientos sobre sus particularidades. Al saturarlo de carga moral, la posibilidad de apertura a nuevos sentidos y preguntas se anula ante la exigencia conservadora de demarcarlo como límite absoluto de lo nombrable, lo imaginable y lo pensable.

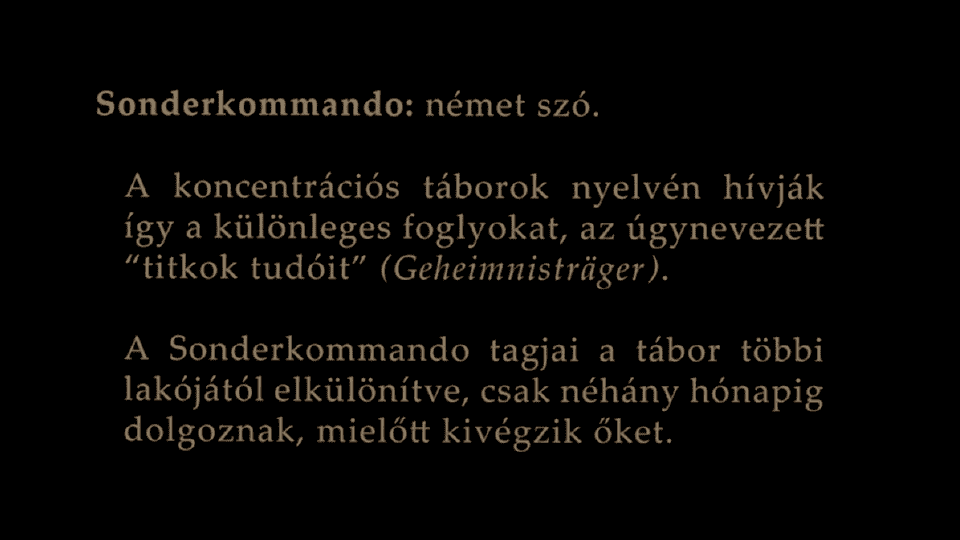

El hijo de Saúl es plenamente consciente de esto y, a partir del tratamiento de las imágenes, busca revertir la situación. La película comienza con un intertítulo que nos brinda una definición de los Sonderkommando, es decir, aquellos prisioneros de “estatus especial” que realizaban tareas funcionales al régimen nazi pero que posteriormente también eran asesinados. Desde aquí ya se nos presenta un claro distanciamiento: por un lado, a partir de un intertítulo sobrio, con una definición casi de diccionario. Por otro lado, nos anticipa una contradicción puesto que nuestro personaje principal trascenderá la lógica dualista moral, presentándose como una víctima funcional a la opresión.

El intertítulo es seguido por una pantalla en negro y el sonido de unos pájaros. Auschwitz no puede abstraerse porque estuvo anclado en esa contigüidad espacio temporal, donde los pájaros cantaban y los vecinos cerraban los ojos mientras cubrían sus oídos y narices. Luego, una imagen muy limitada —el film fue rodado en 35 mm— fuera de foco y una cámara temblorosa, esperan a nuestro personaje que se acerca apenas escucha el silbato. La imagen se hace nítida recién cuando la cámara es capaz de captar un primerísimo primer plano de Saul (Géza Röhrig), dejando en claro que ésta no pretende ser La Historia del Holocausto sino una de las singularidades históricas que atraviesan el acontecimiento.

A partir de allí se nos plantea una dinámica que será casi constante durante todo el recorrido auditivo, visual, olfativo. El plano asfixiante se clausura en el rostro del personaje principal, la cámara sigue como puede sus movimientos bruscos pero dóciles al circular por ese espacio que le fue impuesto. Pero lo que me interesa retomar aquí es la representación ética del horror: no vemos planos generales de Auschwitz o montañas de cuerpos sin vida, ni siquiera nazis malvados vigilando desde sus torres de control. Toda esa magnitud, paradójicamente, empequeñecería el acontecimiento. Entonces, ¿dónde está el horror? En el primerísimo primer plano de la cara inexpresiva de Saul mientras escucha los gritos desesperantes dentro de la cámara de gas, al limpiar la sangre o al arrastrar los cuerpos asesinados como un autómata. Ese límite absoluto de lo imaginable, pensable y nombrable se ha convertido en la realidad que vive todos los días Saul —y tantos otros— dentro del campo de exterminio nazi.

Didi-Huberman, en un texto de comienzos del siglo XXI, reflexiona sobre el significado de “resistir” dentro de semejante contexto de sometimiento. Para esto, cuenta la historia del grupo de Sonderkommando que intentó, fallidamente, sublevarse en 1944. En este episodio, un prisionero llamado Alex logró tomar cuatro fotografías que testimonian el funcionamiento macabro de Auschwitz, como último intento de dar a conocer la masacre sistemática que allí acontecía y poder salvar (lo poco que quedaba de) sus vidas.

Por su parte, el realizador húngaro no solo indaga sobre la ética de la imagen sino que actualiza la reflexión de Didi-Huberman para dar cuenta de una posible agencia de Saul dentro del campo de exterminio. Nemes ubica su película en el contexto de la sublevación de los Sonderkommando, pero sin embargo no busca contar una épica heroica, sino que continúa con su pretensión de representar una experiencia singular de Auschwitz.

Mientras que la cámara sigue íntimamente a Saul limpiando los resultados de la masacre cotidiana, entre todo ese ruido ambiente, escuchamos una respiración forzada que asombrosamente despierta la atención de nuestro protagonista. El estatus de la cámara y por consiguiente de Saul, por primera vez de comenzado el film, resultan afectados por aquel acontecimiento que desautomatiza al protagonista: un niño ha logrado sobrevivir a la cámara de gas. Dentro de ese contexto de muerte cotidiana, la vitalidad pasa a ser un evento extraordinario. La construcción de la escena en que el médico de la SS asesina al niño evidencia claramente esto: en contraste con el constante movimiento de una cámara que no se despega de nuestro personaje, aquí nos encontramos con un encuadre fijo y nítido que se separa de él para focalizar su punto de vista. Sabemos que se trata de un evento particular ya que logra devolverle un atisbo de humanidad al protagonista, quien en ese pequeño momento recobra el manejo y dirección de su visión y, así, se convierte por un instante en el responsable de la enunciación.

Si bien entre sus compañeros comienza a planificarse la sublevación, Saul ni siquiera está interesado en continuar (sobre)viviendo, él encuentra su propia forma de resistencia. No puede devolverles la dignidad a los miles de prisioneros asesinados ante su complicidad, pero en ese gesto de entierro sagrado del niño encuentra la posibilidad de resistir a la deshumanización, aunque sea por única vez. De todas formas, aunque el título de la película lo afirme junto con las declaraciones de Saul, los cuestionamientos de su compañero provocan la imposibilidad de discernir si se trata de su hijo o no. Hasta en esta decisión Nemes mantiene la distancia que da paso a la reflexión, evitando una historia repleta de sentimentalismos sobre un padre heroico —a lo Benigni— luchando por su hijo, que simplemente apunta a una búsqueda lacrimógena y compasiva.

En cambio, El hijo de Saul da cuenta de que al mal no hay que encerrarlo dentro de una categoría absoluta, sino que hay que pensarlo en su singularidad, y es sobre ese gesto de rechazo a la abstracción que la imagen construye su ética. Ante la pregunta por la representación, Nemes insiste en la imposibilidad de clausura. La legibilidad del pasado no depende de la esencialización, sino de poder vislumbrar a contrapelo esas experiencias situadas y corporizadas que atraviesan el acontecimiento más brutal de nuestra Historia, dejando en evidencia el deber y la necesidad de persistir (y resistir) representando el horror.

Colaboradora