El filósofo francés Gilles Deleuze empieza su ensayo sobre Sacher-Masoch, al que tituló Lo frío y lo cruel, con una cita de Dostoievski: “es demasiado idealista… y, por eso mismo, cruel”. No se trata, creo, de una crítica a los ideales, sino de ese demasiado que funciona como cifra de un exceso cruel que puede valerse de los propósitos más nobles, de las acciones en apariencia más encomiables, de los discursos más cautivantes. La identificación sin fisuras con cualquier ideal, aún con el más “deconstruido” —parece advertirnos Deleuze—, conduce a la crueldad, allí donde lo que se arrasa es precisamente cualquier diferencia, cualquier matiz, cualquier mínima penumbra que ponga en cuestión la incandescencia fálica de lo que ocupa el lugar de lo incuestionable.

No resulta fácil pensar la crueldad, noción extrañamente ausente de los escritos psicoanalíticos (cuando no se la reduce a algún avatar de las llamadas perversiones). Lacan en distintos momentos de su enseñanza habla de la figura del canalla, y en algún lado dice que toda canallada descansa en el deseo de ser el Otro para alguien. Siempre me gustó esa especie de advertencia, que es también una indicación ética: nada tiene que ver la posición del analista con ese supuesto gran-otro que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo cura. Y si alguien desea estar en ese lugar, entonces deja de estar analista, como decía Ulloa, para convertirse en un canalla.

Una vez me contaron la anécdota del encuentro entre Lacan y Derrida en los pasillos de un congreso que se celebraba, si mal no recuerdo, en Berkeley. Al parecer, Derrida aprovechó la presencia de su compatriota para hacerle una crítica muy erudita y detallada en relación a la lectura que había hecho el otro de La carta robada de Poe. Lacan escuchó el juicio impiadoso del filósofo en silencio y, cuando cesó la diatriba, le hizo una pregunta, una sola pregunta: “¿qué sabe usted de la gente que sufre?”. Creo que en esa pregunta puede leerse el grado cero de la intervención analítica: no confronta un saber con otro, no acepta ni rechaza, tampoco se precipita con impaciencia: escucha, espera, y se orienta por el sufrimiento, quizás por el que los argumentos incesantes del gran teórico disimulaban.

Algunas décadas antes de ese intercambio, Freud estaba de vacaciones en una zona montañosa de Austria, en un alojamiento turístico de altura, disfrutando del paisaje, cuando se le acerca una empleada del lugar y le pregunta si es médico. Allí comienza uno de los historiales más bellos de Freud, que transcurre bajo la forma de un diálogo muy alejado del consultorio y las convenciones burguesas del “encuadre”. Lo primero que le pregunta Freud es “¿y de qué sufre usted?” “Me falta el aire, muchas veces creo que me ahogaré” empieza a relatarle Katharina, y el relato continúa. Freud no le dice “¿cómo puedo ayudarte?” o “¿qué te pasa?” No se ubica como salvador ni busca objetivar contenidos: invita a hablar al sufrimiento, para que algo del padecimiento pueda empezar a decirse, a encontrar sentidos y tropiezos de sentido entre el cuerpo y las palabras, entre los cuerpos y la palabra. Y en ese entre, zona intermedia de movimientos transferenciales, el deseo respira, aparece en la vida.

La crueldad, entonces, no sólo está del lado del exceso en relación con los ideales, sino, también, con el saber. ¿Qué sabe usted de la gente que sufre? pregunta Lacan al que alardea sus conocimientos, y Freud empieza preguntando, es decir, no sabiendo, para que el otro hable y hablando sin saber lo que dice —asociando— se encuentre con la falta que introduce en el discurso un lapsus, un chiste, un sueño.

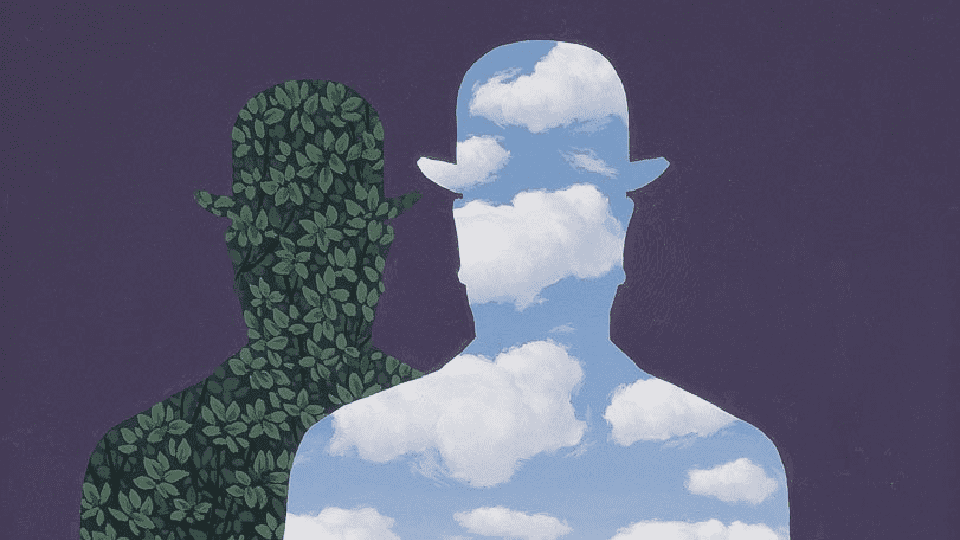

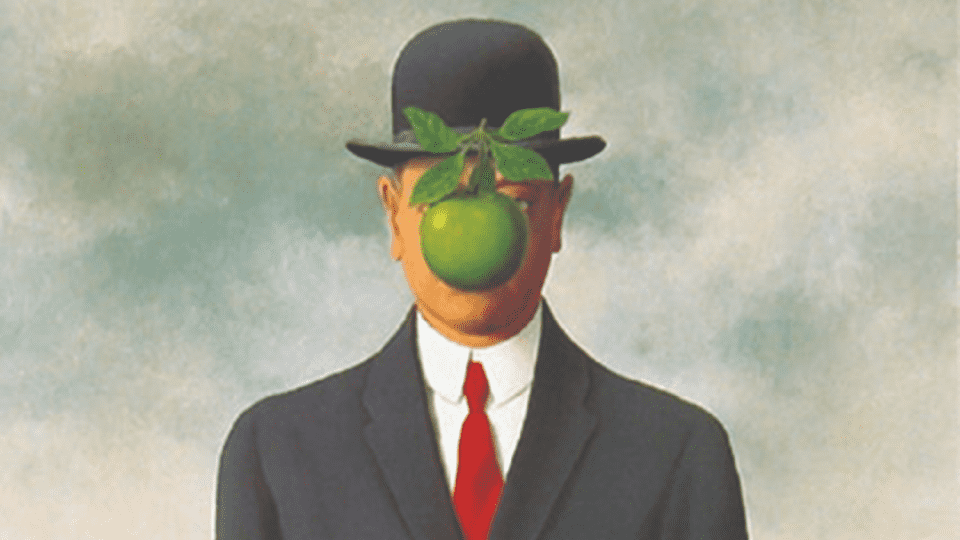

La suspensión del saber, lejos de la impostura a la que a veces se la degrada, opera produciendo un agujero en la totalidad de cualquier ideal. Quizás la crueldad no sea otra cosa que la violencia de las totalidades, que son siempre totalidades que se constituyen segregando a algún/os otro/s odiado/s y estigmatizado/s. Y el psicoanálisis tiene un nombre para esas totalidades crueles: se llaman imágenes.

Lo imaginario se articula siempre a partir de un ojo que mira, y mirando organiza las imágenes que ve en escenas. En este sentido, una de las escenas célebres de la crueldad en la neurosis la encontramos en el episodio del historial del hombre de las ratas. Allí aparece la figura del “capitán cruel”, un militar de alto rango que describe una tortura anal cuya imagen atormenta al paciente de Freud, que estaba presente en el momento del relato. El hombre de las ratas no fue torturado, pero escuchó la descripción de una escena de tortura… que lo tortura. La imagen de esa escena oída lo incluye en el tormento.

Por supuesto, no toda imagen es cruel. Me refiero aquí a una crueldad que requiere de las imágenes para establecerse subjetivamente. Por otro lado —o el mismo—, creo que el sufrimiento está, muchas veces, demasiadas veces, articulado a escenas que se erigen de un modo pleno, absoluto, incuestionable, y que cobran la fuerza de lo ineluctable en la vida de cada quién. Puede ser la imagen atroz de una tortura, una sombra difusa que se agita detrás de las cortinas de la infancia, la mirada de odio de quien creíamos que nos amaba, unos lobos feroces del otro lado de una ventana, el sexo de un padre con su amante visto por su hija años atrás, una sonrisa que creíamos alegre y de pronto se revela inquietante, etc. Se trata de los modos a través de los cuales la sexualidad irrumpe traumáticamente en la existencia, y para Freud la sexualidad siempre irrumpe traumáticamente (aunque hay, indudablemente, irrupciones más traumáticas que otras). Por eso no conviene leer la crueldad de las imágenes exclusivamente por lo que éstas contienen —puede ser algo en apariencia insignificante—, sino por el peso opresivo que adquieren en una vida. ¿Cómo hacer para que ese agobio caiga, se aliviane, devenga otra cosa?

Roland Barthes, en uno de sus textos más bellos, escribe que “no es la indiferencia lo que quita peso a la imagen (…), es el amor”. Lacan nos enseñó que al comienzo de la experiencia analítica está el amor, al que Freud nombró como transferencia. Un amor hecho de palabras y silencios, pero sobre todo de tiempo para leer lo que las imágenes impedían ver. Cuando el hombre de las ratas cuenta la tortura de las ratas, Freud lee “rat”, que en alemán entra en equivalencia con el dinero, los hijos, el pene, etc. Algo se empieza a conmover, y la escena de la tortura se desdibuja, pasa a descomponerse en el discurso. La totalidad de la imagen insoportable cede, vía el amor de transferencia, hacia lo imprevisible del deseo que se va diciendo, quizás hacia nuevas imágenes donde otros temas sean posibles (“las expectativas de cambio se construyen alrededor de un tema, pero el cambio siempre es un cambio de tema” dice Cesar Aira).

Si el psicoanálisis empieza suspendiendo el saber del que escucha e invitando a hablar más allá de cualquier voluntad de sentido a quien decide dirigirse a un analista, de lo que se trata en esas premisas que constituyen la praxis es de la instauración de un límite a la crueldad, para que la subjetividad pueda desplegarse con libertad (y en ese sentido vale la pena leer lo libre de la asociación libre, por más sobredeterminada que esté). Si la crueldad se alimenta de la totalidad y sus escenas, el psicoanálisis no deja de apostar por lo fragmentario de un deseo que no se sabe, ese deseo que nos hace sentirnos vivos y que Barthes, exégeta privilegiado del fragmento, supo expresar con una hermosa sutileza al final de su Roland Barthes por Roland Barthes, algunos años antes de su muerte: “-¿Qué escribir, ahora? ¿Podré escribir algo, todavía? –Se escribe con el deseo, y yo no termino de desear.”

Colaborador