El pasado mayo tuvo lugar en Córdoba el 11º Festival de Cine Independiente de Cosquín, localidad serrana que desde hace más de una década cobija en este marco a realizadores, programadores y cinéfilos. Dentro de la extensa y nutritiva propuesta de programación, bajo la dirección artística de Roger Koza, se proyectó una retrospectiva del director boliviano Kiro Russo, quien además participó con su segundo largometraje en la selección oficial.

Con la proyección inaugural de El gran movimiento (2021) se develó ante nosotrxs una ventana, una inmensa y gratificante muestra del cine boliviano contemporáneo. El FICIC en particular, y los festivales regionales en general, suponen espacios de resistencia para la exhibición cinematográfica actual, escapando al canon mercantilista y afinando la mirada en la curaduría y proyección de nuestro cine latinoamericano. Al mismo tiempo, fomentan espacios de encuentro entre autores y sus potenciales espectadores. Si no fuera por estas oportunidades sería difícil acceder a cierta filmografía; sin ir más lejos, escribo esta nota habiendo visionado la película en solo dos ocasiones, una en el FICIC y otra en el Cineclub Municipal Hugo del Carril de Córdoba.

Esta ventana develada gracias al festival de Cosquín me instó a indagar sobre los representantes del cine boliviano, sobre su tradición estética, de la cual el referente principal es Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau, de cuyos miembros nacen obras imposibles de separar del territorio boliviano, con sus acaeceres sociopolíticos, económicos y culturales. La falta de difusión de la filmografía de Sanjinés en nuestro país —razón por la cual muchxs espectadorxs locales no hemos profundizado en el visionado de su obra— puede ser subsumida hoy a través de su disponibilidad en diferentes plataformas de video. Sin olvidar que existe una renovación generacional de directores sobre los cuales poner el ojo, entre los que se encuentran Miguel Hilari, Diego Mondaca y Kiro Russo, que imprimen nuevos y propios pasos sobre la huella de la tradición cinematográfica de su país y de Latinoamérica toda.

En este caso, retomo la programación de la obra de Kiro Russo propuesta por el FICIC, invitando además a indagar, ver y nutrirse de las películas de los mencionados directores.

Como parte de la retrospectiva de Russo, la programación integró los cortometrajes Enterprisse (2010), Joku (2015) y Nueva vida (2015) y el largometraje Viejo Calavera (2016). Además, se presentó su último film, El gran movimiento (2021), que inauguró el festival que volvió con la fuerza de la presencialidad luego de la pandemia en la localidad serrana del Valle de Punilla.

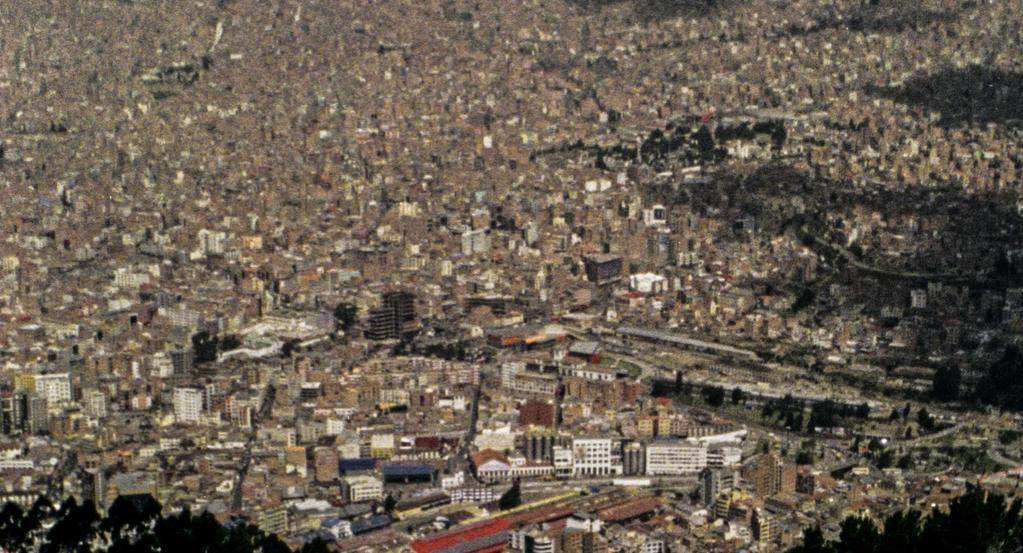

Si hay algo impreso en cada una de las películas de Russo es la intimidad desde/con la cual se narran las historias de los personajes anclados irremediablemente en su tiempo y territorio, lo que deja entrever un fino velo entre realidad y ficción siempre propenso a desfigurarse. En la construcción de las identidades de sus personajes —colectivos o individuales— se encarnan recursos onomásticos que los caracterizan e identifican de modo definitivo. En El gran movimiento, la ciudad de La Paz representa un organismo vivo. Los seres humanos que la habitan son un engranaje más que hace mover la maquinaria. Al reducirse la escala de los planos llevando la cámara al interior de la ciudad, se develan los detalles, los mencionados engranajes.

Los hay urbanos e industriales y los hay humanos. La figura humana pasa de componer una masa a condensarse en Elder, quien irrumpe en la ciudad con su cuerpo y el de sus compañeros mineros, llevando aún la mina dentro suyo. En las partes, el todo. Elder es el eslabón final donde se centra la película. Este personaje encarna dos tiempos, dos mundos. El de la mina, por un lado, y el de la ciudad, por el otro. En esta última transita la enfermedad progresiva. A la primera accedemos visualmente desde el interior de su cuerpo permitiéndonos reconocer lo no visto, lo invisibilizado —metáfora de aquello que la sociedad occidental excluye construyendo lo extranjero y enajenable.

Cada personaje en su misma condición humana encuentra una dimensión universal en la cual puede ser reconocido por sí mismo, y no ignorado o escondido en el anonimato o silenciado por las mismas fronteras de los márgenes que habita. Es allí donde se halla esa herencia del Grupo Ukamau y su premisa “cine junto al pueblo”, al trabajar con los propios protagonistas de hechos históricos como actores. Hoy se amplía la mirada desde nuevos paradigmas socioculturales, manteniendo la premisa de asociar la presencia del dispositivo cinematográfico desde una convergencia más genuina entre quienes producen y quienes son retratados. Por ejemplo, Julio César Ticona , quien interpreta a Elder y quien ya protagonizó El viejo calavera —primer largometraje de Russo— es realmente un minero que caminó siete días desde su pueblo hasta la ciudad para manifestarse por la escasez de trabajo. Él mismo sugiere al director, en primera instancia, el registro de la manifestación que vemos al inicio del film.

La narración de Russo encuentra un fuerte punto de anclaje en el uso de la herramienta técnica como un lenguaje en sí mismo. Vemos largos zooms que —en palabras del director— nos invitan a repensar desde la amplificación óptica, las extensas distancias en la particular geografía de La Paz, donde lo percibido como lejanía nunca deja de ser plausible de ver. Siempre consciente de la herencia cinematográfica que lo antecede, hace evidente la influencia de diversas fuentes de la historia del cine, como las sinfonías de la ciudades, el cinema verité o el mismo cine del grupo Ukamau.

El resultado es una genuina Latinoamérica expresada en términos mestizos. Y con esto no solo me refiero a los personajes que encarnan el relato, al territorio y los sincretismos visibles, sino también a los mencionados recursos técnicos, estilos y géneros de los cuales echa mano el director. En El gran movimiento convergen el drama ficcional/testimonial con la sinfonía urbana, el videoclip y la fantasía experimental. Conviven en el metraje secuencias de construcción rítmica que, tanto a nivel sonoro como visual, retratan el funcionamiento de la ciudad, secuencias oníricas como la fantasmagórica incursión del perro blanco en un plano que el mismo Russo recuerda haber soñado o la surrealista coreografía que irrumpe al ritmo de la música de los 80.

Aunque extrapolable a toda la obra del director, en esta película veo una lograda intención por hacernos ingresar a un mundo heterogéneo, intenso, verdadero, íntimo, ambiguo, denso. Y por denso me refiero a un tiempo en el que conviven una temporalidad homogénea-lineal, propia de la construcción capitalista-occidental, con una temporalidad heterogénea propia de ontologías no occidentales, convergencia que toma cuerpo en los mineros, en las cholas, en Mama Pancha, en el místico Max. Todo esto habita las inmediaciones de la misma ciudad, La Paz.

Si hay algo que define esta película es justamente ser un gran movimiento, por sus imágenes, por sus historias entretejidas, por el sonido indispensable para lograr la profunda afectación en la que permanece el espectador durante y después del visionado. Los “ruidos” cotidianos de la ciudad se vuelven ritmo, melodías esporádicas, música. La construcción sonora acompaña cada movimiento y color de la capital, lleva el relato desde el inicio hasta el final, es un elemento narrativo vital donde también subyace un interesante guiño a la música de los 80 y su aprehensión cultural por parte de la sociedad boliviana.

Toda esta obra cinematográfica está envuelta por el manto de lo onírico, por un vínculo especial entre el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia. Se trastocan así los límites entre realidad/ficción, interno/externo, sueño/vigilia, como categorías duales antagónicas para ser percibidas como movimientos propios de una relación gradual que diluye las fronteras de “lo puro”. La diferencia entre el sueño y la vigilia es meramente una diferencia de grados que en la película es apreciable gracias al secuenciamiento entre una imagen/sonido y otro.

Esta apreciación, recurriendo a lecturas nietzscheanas, permite nombrar al sueño como un reflejo y acceso a ciertos aspectos no tan visibles de la razón en estado de vigilia. Aquí no se busca mostrar dos mundos distintos en contraposición (sueño-vigilia) sino mostrarlos como aspectos de un solo mundo, el mismo, el humano. Esa diferencia de grados es palpable y perceptible visual y sonoramente, donde el enigmático relato es creado por la temporalidad de las secuencias que se suceden. Se trastocan así los límites de categorías dicotómicas que no traducen una distinción real, sino que son producto de una constricción impuesta por el lenguaje patriarcal occidental.

Esta obra se nos presenta como una invitación, una posibilidad, una rendija por la cual mirar con el cuerpo todo. Escapando a la normalización de la producción audiovisual contemporánea nos adentramos en la vida de la experiencia humana, con sus aspectos tangibles e intangibles; mestiza, densa, sincrética, compleja, contradictoria y siempre, moviente.

Colaboradora