A través de su voz en off y una serie de imágenes tomadas de Google Street View, Yaela Gottlieb, cineasta peruana y realizadora de No hay regreso a casa (2021), nos invita a acompañar los recorridos de uno de los miembros de su familia del otro lado del océano Atlántico. Nos acerca paisajes remotos, mueve el mouse hacia la izquierda, hacia la derecha, hace doble click sobre el mapa para ir aún más lejos, casi como si quisiera exprimir los píxeles. Por momentos, traslada la misma tarea que la ocupa en su computadora a una mesa de madera en su hogar en Buenos Aires. Abre un cuaderno, dibuja regiones geográficas y traza líneas entre ellas. Los encuentros entre texturas visuales y sonoras hacen del trabajo ensayístico de Gottlieb un paisaje donde visualizar un particular itinerario de emociones. Del cuerpo a cuerpo al firmamento estrellado, de lo ínfimo a lo gigantesco en un par de clicks. Yaela busca poner en imágenes la experiencia migratoria de su padre Robert que, escuchada una y otra vez, aún despierta una fuerte curiosidad en la joven realizadora.

Ante nuestros ojos, hace de la exploración genealógica una performance. La reproducción del viaje se ancla al horizonte y, aunque sea imposible por motivos logísticos realizarlo en carne y hueso, Yaela sortea lo que podría pensarse como un obstáculo y hace de la tecnología su mayor aliado. Así se entrega a esa suerte de multicapa instantánea que le permite en apenas nanosegundos “volver” a los sitios ya conocidos y “caminar” por tierras extranjeras. El hipervínculo, la redirección, el viaje: el universo digital multimedia transforma la construcción del vínculo con el espacio y con el tiempo. Para acercarme a este dispositivo, tomo prestadas las palabras de la investigadora italiana en arquitectura y cultura visual Giuliana Bruno, quien enfatiza la espacialidad al comprender lo háptico, en su libro Atlas of emotion (2002): “lo háptico está relacionado con la kinestesia, la capacidad de nuestros cuerpos para sentir su propio movimiento en el espacio”. Y es que aquí la realizadora peruana se desplaza, a medida que pellizca (1) el espacio con el cursor —una extensión de su mano— y desafía las escalas en un juego que le permite tocar los objetos sin perder la distancia que hace posible la vista completa de algunas de sus caras. Yaela ensaya, a su vez, una serie de preguntas antes de otro encuentro virtual con su padre, radicado en la capital de Perú hace décadas. “¿Te gustaría vivir en Argentina?” “¿Volverías a migrar?” “¿Cambiarías de país?” “¿No te sientes solo?”.

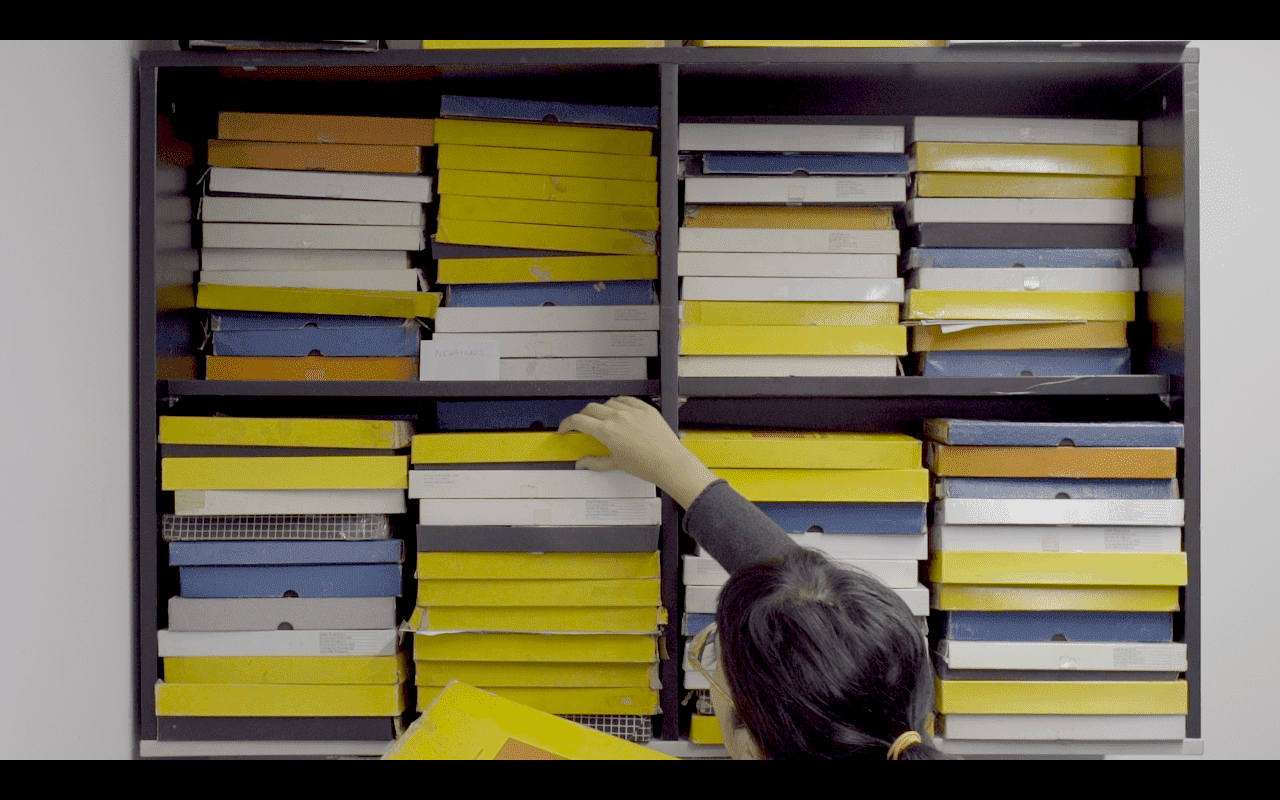

De la ciudad rumana de Oradea, el padre de Yaela migra a Israel en 1965 en busca de un refugio contra el antisemitismo y varias décadas después arriba a Lima. Esta topografía en movimiento es la puesta en acto de las emociones de Robert, a quien podemos pensar como un inmigrante melancólico, en términos de la académica británica Sara Ahmed. En La promesa de la felicidad (2019), Ahmed piensa el afecto de la melancolía en términos espaciales y considera que este “le imprime cierta dirección al sentimiento”. Siempre parece haber un tiempo pasado o un lugar fuera de cuadro que concentra todas las virtudes y a ello se enfrenta Yaela a partir de la reconstrucción de los recorridos de Robert. A medida que consulta archivos, camina por mapas pixelados y hace de cada conversación con él una entrevista, ratifica y rectifica la trayectoria de su padre que parece no tener nada que ver con la experiencia que la misma realizadora había tenido en algunos de aquellos puntos geográficos. Si, como entiende Ahmed, “las comunidades afectivas se conforman a partir de la evaluación común de determinadas cosas como buenas”, No hay regreso a casa se constituye como una imagen más del acervo de desencuentros.

Entre Yaela y su interlocutor se filtra la fuerza del sionismo, el movimiento de liberación nacional del pueblo judío al que adscribe este último y que lo llevó a participar en la guerra de los Seis Días. Su intervención en aquel conflicto bélico que enfrentó a Israel con sus vecinos árabes se enlaza a la lógica de “vencer o ser vencido”, como si no hubiera entre esos dos extremos una línea de fuga, otro escenario posible. Tanto entonces como en el presente de la película, cinco décadas después, no existe en Robert signo alguno de remordimiento y es ubicado, en el cruce de lo documental y lo ensayístico, en una posición antagonista. Seamos precisos: no es que dibuje un recorrido en sentido opuesto a la cartografía que arma la realizadora, sino que su mera presencia —por videollamada, cuerpo de la distancia Perú-Argentina— añade signos de pregunta a todo lo que Yaela afirma con tinta en su cuaderno. Las palabras de Robert no definen los límites del mapa esbozado a lo largo de los setenta minutos que dura No hay regreso a casa —en forma de carta, fotografía, souvenir—; más bien, abren cada vez más el juego hacia afuera del plano. Orquestadas por Miguel de Zuviría, las operaciones de montaje nos hacen ver lo invisible. Y no se trata de un mero juego de palabras. Este procedimiento se ancla en la frontera entre una imagen y otra: lo que vemos no es precisamente el desplazamiento sino los puntos de partida y de llegada. Oradea, Grecia, Lod, Perú, tan sólo cruces en el mapa. Ni en la computadora ni en las líneas punteadas en el boceto de su cuaderno podemos reponer la distancia y las mutaciones de ese recorrido consumado por Robert. Yaela busca a su padre, ya sea desde lejos o al lado suyo cuando viaja a Lima. Entre las calles pixeladas y las fotografías de su infancia, examina las publicaciones que hace en redes sociales, lo entrevista y lo filma en planos cerrados como si quisiera develar lo que hay detrás de una imagen bidimensional. El fuera de campo en términos cartográficos también hace eco del vínculo filial. Los desplazamientos que no llegamos a asir dan forma a un punto ciego, aquello que no logramos ver pero que nos habilita puntos de visión. Es la percepción de esa distancia la que permite a la realizadora seguir formulando preguntas: “¿El judaísmo es una nacionalidad?” “¿Se puede ser judío sin ser sionista?” “¿Te enamoraste de alguien en Israel?”. Robert se entrega con seguridad a la empresa detectivesca de su hija: la creencia férrea en sus principios a contramano de los de Yaela —ganar la guerra en detrimento de la muerte a civiles por mano propia— no le impide tener gestos de calidez para con ella, como cuando le sugiere partir con tiempo al aeropuerto y la aconseja respecto del cuidado del dinero en épocas de escasez. Simultáneamente, ella ejercita todos los días unos interrogantes más personales en la barra de Google referidos al trabajo para hispanoparlantes en Europa y la migración exitosa al viejo continente con pasaporte rumano. En un doble movimiento, la reinvención de los espacios de este largometraje nos permite pensar la remodelación de identidades nacionales y transnacionales siempre en términos de movimiento, mutación, eclipse. No hay regreso a casa: la conformación de una comunidad afectiva entre Robert y Yaela que se perfila esquiva y, aún así, las dos posiciones subjetivas radicalmente opuestas en el núcleo del conflicto intergeneracional son presentadas desde el gusto amargo de la diferencia y la dulzura del encuentro.

No hay regreso a casa fue ganadora del FICIC (Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín). Forma parte de la trilogía de ensayos audiovisuales Ficciones fronterizas en las que Yaela Gottlieb trabaja desde 2017 y a través de la cual investiga los desplazamientos y sus consecuentes transformaciones identitarias. La película está disponible online para Latinoamérica en la plataforma Guayaba y muy pronto para Argentina en la sala virtual de la PCI.

(1) El verbo más frecuente para definir esta acción es pinchar: entrar en contacto con una superficie a través de un objeto punzante.

Las imágenes son cortesía de Yaela Gottlieb / Puré Cine, Pasajera Cine.

Colaboradora