Pareciera que las palabras que nos faltan en el día a día fueron a parar al diálogo de las películas. Gran parte del cine contemporáneo se ha hecho eco del mal de época de hablar de todo todo el tiempo, como si con el exceso de palabras pudiéramos explicar cosas como el dolor y, así, borrarlo. ¿Qué pasaría si pudiéramos soñar con que el cine fuera algo distinto?

Hace ya un tiempo que me encuentro en una situación particular cuando alguien me invita a ver una película. Casi sin querer, no puedo evitar preguntarme anticipadamente: “¿cuánto diálogo tendrá?”

El otro día fui a ver Hojas de otoño, la última película del finlandés Aki Kaurismäki. En ella, dos personajes se conocen en una Finlandia obrera y precarizada. El melodrama cuenta una historia pequeña de dos personas que no pueden estar juntas por los desencuentros propios de la vida: perder un número de teléfono, perder un trabajo, sufrir un accidente. Estos “inconvenientes” fueron los que en primera instancia hicieron que se encontraran, antes de desatarse el devenir propio de la pareja melodramática. El punto que me interesa particularmente de la construcción del relato es que en la película los personajes prácticamente no hablan. Más allá de algún que otro chiste, la historia se cuenta visualmente con los colores de las películas de Douglas Sirk y el humo del cigarrillo simil Humphrey Bogart, algo bastante característico del cine del director finlandés. En el género del melodrama los objetos condensan relaciones afectivas, sentidos relacionales de los personajes con su entorno que no pueden explicarse en el diálogo, no pueden ser reducidos a las palabras. Los dos protagonistas de Kaurismäki van al cine y, al salir, a él se le vuela de entre los dedos el papel en el que ella le había escrito su número de teléfono, es decir, no podrá llamarla para verse de nuevo. No hizo falta una sóla línea de texto. Con una imagen sabemos que el periplo melodramático ha comenzado. La película, y particularmente la experiencia de ver una película así, me hizo pensar en algo que vengo masticando hace bastante tiempo: la imperiosa necesidad de silencio en el cine (y, por qué no, en la vida), quizás hoy más que nunca.

Es cierto que no podemos pedirle al cine lo que no vemos en el día a día. En esa ventana abierta al mundo que proponía el realismo de André Bazin, la angustia contemporánea también se traduce en hablar de todo, todo el tiempo. Las “buenas intenciones” hicieron lo propio para llenar de explicaciones lo que podría ser una hoja en blanco, lo que podría ser no una imagen “justa” sino, a decir de Godard, “justo una imagen”. Las buenas intenciones, por nobles que puedan ser (o autopercibirse), por momentos se olvidan de que el arte hace y la teoría sigue y que esto no puede ser al revés. La derrota en términos políticos y estéticos del exceso de palabras explicativas es abrumadora y desoladora (disculpas cacofónicas). Intento elaborar un poco sobre esta sensación.

¿Acaso no estamos más que acostumbrados a preguntarnos una y otra vez “cómo puede ser que algo me sorprenda si tenía todas las explicaciones del fenómeno a mano”? Quizás una pista que vincule este panorama contemporáneo en línea diagonal con el cine está en que a nadie le gusta que le “sobre-expliquen” las cosas, que le cuenten cómo son los problemas y las situaciones que golpean en la cara todos los días y, sobre todo, que alguien ofrezca recetas para “arreglar” el dolor, la rabia o la desilusión. Suena a poco y suena falso. La simple idea de que hay algo a ser “arreglado” o “explicado” nos pone en una encrucijada existencial sin salidas, sin posibilidad de transitar las emociones humanas como lo que son: una suspensión del entendimiento meramente racional de la vida. Nos pone también en una encrucijada estética que no deja que el arte, en este caso el cine, pueda expresarse en su propia potencia.

Paradójicamente, cuanto más hablamos menos tenemos para decir. La lógica comentarista ha permeado de tal modo a los diálogos de las películas que todo el tiempo tenemos personajes hablando y casi ninguno tiene algo para decir. ¿Muy parecido al mundo real, no? Hace unos años, en CUALCA, la serie creada por Malena Pichot, hicieron, quizás sin querer, la que hasta ahora es mi apreciación favorita del cine contemporáneo. Estoy hablando del capítulo de “Lalo se fue a Ezeiza”. En este, el elenco interpreta una ficción (dentro de la ficción) en la que los personajes repiten una y otra vez la misma frase.

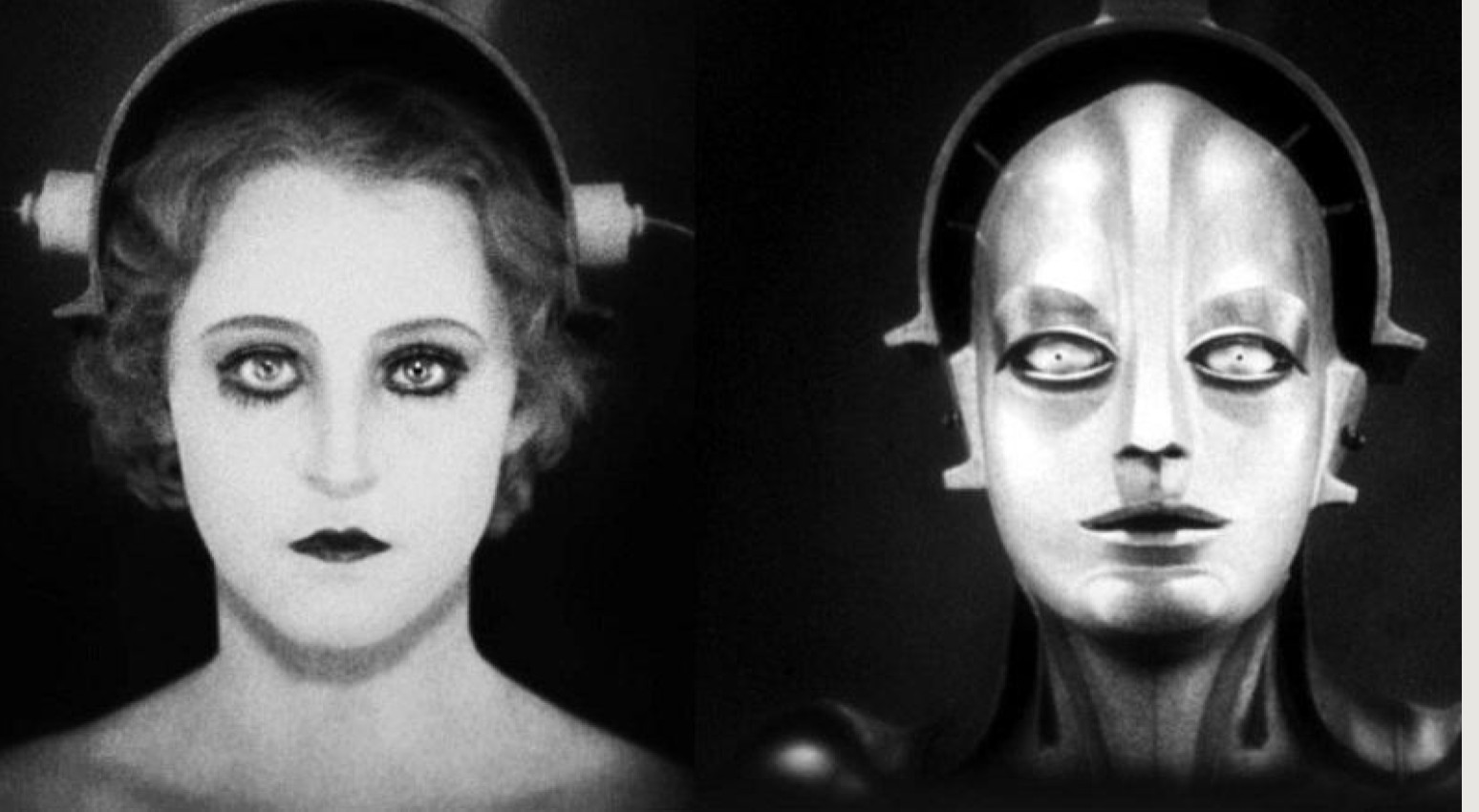

Como Lalo que no puede irse a Ezeiza sin que alguien cuente que lo hizo, pareciera que el cine no ha encontrado aún la forma de escapar de su exceso de explicación. Las películas, en su mayoría, ponen en diálogo aquello que deberían de estar mostrando en imágenes y sonido. En el caso del cine, el origen del problema es más complejo. El problema es de larga data y en parte tiene que ver con que las imágenes siempre fueron ilustración de algo más: de un Dios, de una moral, de una adaptación de la literatura o, finalmente, víctimas de su propio guión. Séptimo en el orden de sucesión del canon de las bellas, al joven arte cinematográfico aún le cuesta clamar para sí el derecho de expresarse en su propio lenguaje. Pero, pero, pero… esto no siempre ha sido así. Casi como en la premisa de un cuento de terror, el cine para inventarse se levantó del cuadro como un Frankestein y, no contento con la bidimensionalidad de la pintura y la fotografía, empezó a moverse tridimensionalmente por el espacio, o, lo que es lo mismo para el ojo humano, creó esa ilusión. Con su tendencia al ilusionismo, recursos como la profundidad de campo, la movilidad de los elementos y el montaje le dieron a las películas la habilidad de ser en el tiempo, de inventar sensorialmente una realidad al cortar y pegar una realidad con otra. Como en un camino inverso, pareciera que el cine fue perdiendo su capacidad expresiva a medida que ganaba procedimientos técnicos en teoría expresivos, llámese sonido, llámense efectos especiales. El cine, que supo ser un monstruo plástico e impertinente, por momentos queda domesticado por la tiranía de los diálogos que, teniendo toda la técnica a favor para mostrar, elige, precisamente, mostrar nada. En esta sensación de trampa pienso, ¿qué pasaría si pudiéramos pedirle algo? ¿Acaso no creamos universos para que no sean, precisamente, el mundo en el que caminamos todos los días? ¿O quizás, que sean sólo lo suficientemente parecidos para ser distintos? ¿Puede el arte más joven decirnos hoy algo del mundo?

El problema del cine y de nuestra vida diaria no son las palabras, o los diálogos, sino el exceso de explicaciones para todas las cosas. Como las respuestas que daba el Lobo Feroz ante las preguntas de Caperucita Roja, son fórmulas para entender mejor, ser mejor, sentirse mejor.

Hay casos en los que el diálogo encuentra la forma de despojarse de su condena explicativa y logra expresarse en su propia materialidad, en sus propios pliegues. Es lo que sucede, por ejemplo, en las películas de Tarantino. En estas, los textos rara vez aparecen aportando explicaciones sobre los personajes, sus acciones o alguna pretendida profundidad emocional. Las palabras son liberadas de su única funcionalidad explicativa y, así, los diálogos son presentados como un elemento más en la sensualidad de sus formas, de su juego.

El cine, como bien decía antes, es el arte más jóven en entrar al canon de las bellas artes y, por eso, a la vez que siente la necesidad histórica de rendirle cuentas a sus hermanas mayores, también es el arte que tiene más cerca su propia infancia de las películas mudas, las gestualidades plásticas y la gracia del arte juguetón que aún está conociéndose a sí mismo. Pensar o desandar las formas de las películas puede darnos hoy una clave de lectura para nuestro mundo contemporáneo, no en su ilustración sino en su lógica de funcionamiento. La juventud de su lenguaje le permite al cine todavía ser lo suficientemente errático y equívoco en un mundo que exige inmediatamente cada vez más certezas, más posicionamientos, que exige cada vez más explicaciones y menos descripciones. Los modos de organizar el lenguaje tienen el poder de transformarlo todo. Tensar sus límites significativos abre espacios para la dimensión expresiva y lúdica de todas las cosas. Pero, para eso es necesario el vacío que antecede al deseo, el espacio que invita al salto, al juego. Para inventar otros mundos –reales y ficticios– es necesario, antes que nada, tomarse un minuto de silencio.

Codirectora