El documental animado escrito y dirigido por el dinamarqués Jonas Poher Rasmussen propone un relato singular propiciado por una escucha íntima: ¿cómo se puede visibilizar al otro sin recurrir a patetismos, figuras victimizadas, compasiones afectadas?

Mis amigos suelen hacer una broma desde hace algunos años: ¿qué necesita una película para ganar el Oscar? En principio pareciera ser que la presencia insulsa y despolitizada de alguna minoría y la plata de alguna productora norteamericana. Ganar el prode en los Oscars se vuelve cada vez más fácil: “animación” se la lleva Disney, “película extranjera” alguna que hable de la opresión de Islam, etc. La categoría que más me interesa y que suelo ver entera es animación. Este año figuraba entre los nominados Flee (2021). Es una película estrictamente para adultos de animación clásica, es decir, sin ningún tipo de destreza técnica ni novedad creativa en su categoría. No utiliza técnicas tridimensionales, sino que más bien se vale del dibujo de animación más tradicional, con una anatomía humanizada, sin rasgos caricaturizados ni detalles estridentes. Es una animación sobria, moderada, laxa. Conviene destacar, además, que Flee es un documental. Podría estar filmada a la usanza clásica sin mayores inconvenientes, podrían haber filmado las conversaciones entre director y entrevistado y haber usado actores para reponer las escenas del pasado… sin embargo, toda la película está animada.

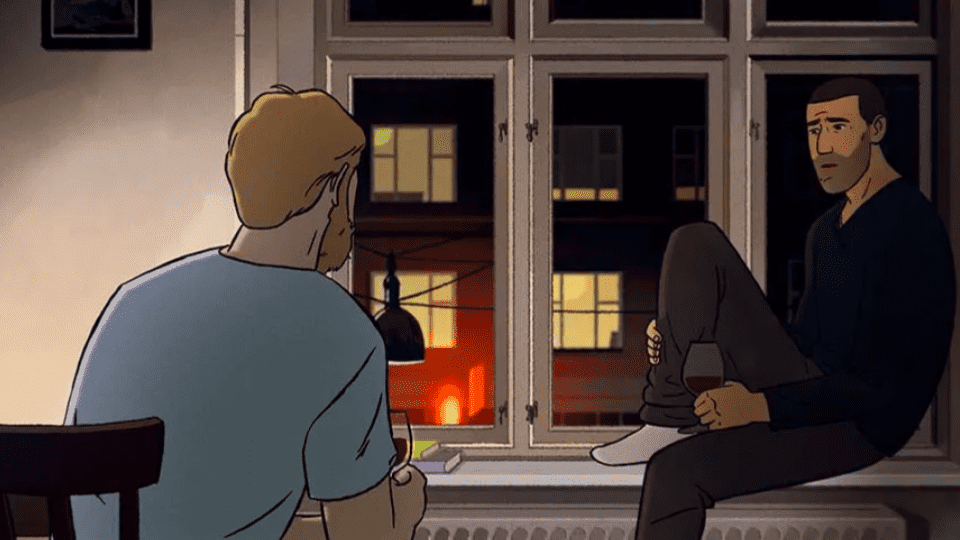

Jonas Poher Rasmussen, el director del film, conoció a Amin, el personaje central de toda la trama, cuando tenían 18 y estudiaban en Dinamarca. Amin había emigrado de Afganistán y las circunstancias en las cuales había llegado eran poco claras pero trágicas, según la narrativa de otros compañeros. Esas coordenadas siempre fueron motor de curiosidad para Jonas, quien durante mucho tiempo invitó a Amin a contar la historia. La idea original, según cuenta Jonas, era entrevistar a Amin para armar un programa de radio. Sin embargo, Amin decía no estar todavía del todo preparado para hablar de eso, pero que sabía que algún día iba a tener que hacerlo y que le iba a avisar. Solo tiempo después, a Rasmussen se le ocurre que quizá la animación era la forma apropiada para encarar la historia y la película. El resultado es, entonces, un documental animado, compuesto de entrevistas grabadas y posteriormente animadas. La animación fue clave, dice Rasmussen, sobre todo para retratar aspectos que Amin zanjaba del pasado (escenas de la infancia, Kabul en los 80s, el primer McDonald’s de la URSS, etc.) pero también para escenificar cuestiones que para Amin eran especialmente dolorosas y desafiantes: la dificultad para hablar de su pasado con su novio, el miedo a contar las cosas como sucedieron. Quizá prestar la voz pero no el rostro cumple una función similar a la de un velo. Una ilusión de resguardo infantil, de garantía falsa (¿no es la palabra la peor exposición de todas?). Como contar un secreto debajo de una sábana. Para las entrevistas, Rasmussen usa una técnica que dice haber aprendido de su trabajo en radio y que no es otra que el diván: invita a Amin a acostarse, cerrar los ojos y hablar. Se trata, dice Rasmussen, del sonido, de escuchar: “trabajar en documental es sobre todo escuchar”. Se presta así a un lugar vacante, como dice la psicoanalista Diana Rabinovich, “un lugar donde algo podrá venir a alojarse, a morar”. Un lugar que aloje la palabra y no la llene de presupuestos. Para que algo de lo que le pasa a Amin aparezca, para que algo de su historia pueda surgir (y no la de alguien o algo que pretenda llenarlo con sus propios significantes), hace falta ofrecer ese lugar vacío.

En un momento de su adolescencia, Amin, su madre y su hermano mayor buscan escapar hacia Suecia desde Rusia a través de un traficante. Junto a muchísimos otros, son llevados por el bosque, caminando kilómetros sobre la nieve, escoltados por un hombre que los presiona a hacer silencio, a no hacerse ver ni escuchar por nada. Son llevados hasta la costa, donde los espera un barquito pesquero minúsculo. Meten a todos como estiba y los esconden debajo de la cubierta por horas y a oscuras. Empieza a entrar agua y el barco se queda varado en el medio del mar. Si no viene nadie a salvarlos se van a morir todos ahogados, congelados. La mamá de Amin le tiene fobia al agua. Después de horas, se empieza a dibujar entre la niebla abultada un crucero la salvación. Como en una especie de V-Day, empiezan todos a festejar, los vienen a salvar, van a vivir. Es un crucero de turistas. La gente se agolpa en la cubierta para ver a los refugiados. Les sacan fotos, los miran. Abajo, en el barquito pesquero, siguen festejando la salvación. Amin no está contento. No puede compartir ni un pequeño trozo de la felicidad generalizada. Lo que siente es vergüenza, siente vergüenza por la gente que viaja con él en el barquito, por sí mismo, por la situación, por la ingenuidad de pensar que vienen a salvarlos. De a poco, la cubierta del crucero empieza a despejarse, ya dejó de resultarles tan interesante. Suena en un megáfono la voz del capitán del crucero: “llamamos a la policía costera, alguien viene a buscarlos enseguida”. Se diluye inmediatamente la celebración. En Amin la vergüenza persiste. Entre la muchedumbre de gente a la que se le va apagando la alegría, él sostiene una mirada rígida.

Lo sorpresivo de esta película estriba, a mi gusto, en una cierta rotura de lugares comunes. A pesar de tener todos los condimentos para convertirse en otra película victimista, Flee es un film conmovedor, que toma riesgos. La película habla de inmigración sin hablar de lástima, de caridad. ¿Cómo hablar de la tristeza, el dolor, sin perder algo de la alegría, de la jocosidad? Hablar de Afganistán por fuera de los clichés, del relato puramente bélico, opresivo. Hablar del (en el) idioma, de las lenguas, del lenguaje, de sus bordes. Mientras en otros retratos fílmicos de Afganistán se nos presentan personajes afganos que inverosímilmente hablan inglés con un acento cojo y bien marcado, en Flee vemos a los personajes hablar su lengua, aprender (o no) otras nuevas de acuerdo a la necesidad, lo que significa saber o no hablar otra lengua en los retratos de la migración. Acaso la posibilidad de un relato se deba al espacio creado entre estos dos amigos, Jonas y Amin, este espacio íntimo: uno que habla y otro que escucha. La abstinencia de Jonas a llenar el relato con sus saberes, con sus ideas de cómo fueron las cosas, hace lugar al relato pleno. Jonas, como el analista, se sitúa en el lugar de la docta ignorancia. Ignorancia que, como dice Lacan, no se entiende simplemente en tanto ausencia de saber, sino como una pasión del ser; es decir, como una vía en la que el ser se forma. Es la posición del no saber lo que acondiciona la apertura del relato. Y Amin que da su palabra.

En una entrevista que le hacen a Rasmussen en Variety, la entrevistadora le pregunta al director “si cree que la película puede ayudar a los refugiados del mundo”. Parece casi una embajadora de las Buenas Intenciones. El director se sonríe un poco, “cuando decís refugiados, estás hablando de 80 millones de personas en el mundo. Es una tarea increíble, inmensa hacer algo […]. La gente tiende a pensar que ser refugiado es una identidad, pero no lo es. Y se siente bien hacer ver de algún modo que cada uno de ellos es una persona singular”. ¿Por qué la entrevistadora le pregunta a Rasmussen si la película y lo que narra funciona para todos? ¿Por qué él le responde eso? Rasmussen se desembaraza de la noción de un Bien Supremo, de la idea de que existe ese Bien común y funcional a todos.

Flee no es un film sobre refugiados. No se trata de una pedagogía de la inmigración armada de lugares comunes, de lástima de acuerdo al sabor europeo. No se trata de una historia vista y oída desde la distancia, vista y oída para sentirse mejor, para saberse poseedor y viviente de un mundo lleno —repleto, estallado— de libertades en oposición a otros, más oscuros y distantes, que se piensan como meramente oprimidos, hambrientos, torpes. Flee no es la historia de los refugiados, Flee es la historia de Amin.

Colaboradora