Cuando saltamos a lo desconocido demostramos que somos libres.

Caesar Catilina, Megalópolis (Francis Ford Coppola, 2024)

Un hombre tiene una idea, una gran idea, una gigante idea: realizar una película monumental, que cuente una gran historia épica de un arquitecto realizando un gran proyecto. Este proyecto, al igual que las pretensiones del hombre con su película, debe dejar una huella en el mundo. A lo largo de la historia los grandes monumentos fueron creados por hombres que deseaban dejar constancia de sus hazañas en enormes formas de piedra o mármol. A priori no hay nada reprochable en esto, pero ¿qué clase de huella se deja sobre el mundo? ¿a quiénes vanagloria? ¿para quiénes se construye el legado? Es notable cuán a menudo la huella del monumento tiene meras pretensiones egomaníacas: un hombre que quiere que se recuerden sus hazañas, su historia personal.

En una conferencia titulada “El arte como forma de conocimiento”, el artista conceptual uruguayo Luis Camnitzer se preguntaba qué cosas podemos exigirle al arte: ¿podemos exigirle responsabilidad? ¿podemos pedirle que rinda cuentas de lo que hace, de las huellas que deja en el mundo? Él plantea que el arte es una forma de conocimiento cuya especificidad es el pensamiento artístico, que esgrime formas y lenguajes para conocer y comunicar aquello que otros discursos quizás callan.

Bajo esta concepción, un director que quiere hacer una película sobre un arquitecto realizando un gran proyecto puede abordar un sinfín de preguntas interesantes sobre el mundo: ¿cómo habitamos nuestros espacios? ¿Puede ser (o fue) la arquitectura un medio para transformar el mundo o la historia? ¿En qué sentidos es relevante la huella que un solo hombre quiere dejar sobre el mundo? Hasta acá podríamos estar hablando de al menos dos enormes producciones estrenadas en los últimos meses: El brutalista (Brady Corbet, 2024) y Megalópolis (Francis Ford Coppola, 2024). La primera está dedicada a la arquitectura del pasado, recubierta por un sentido de nostalgia a partir del antiguo formato Vistavision. La segunda elucubra imaginaciones para una utópica arquitectura del futuro y despliega experimentos formales y visuales con tecnología digital.

Ambas películas tienen pretensiones monumentales, son películas épicas protagonizadas por un gran héroe individual que es un genio creativo de la arquitectura, un héroe reconocido pero incomprendido a la vez, y que debe atravesar muchos obstáculos para poder dar forma a la gran obra de su vida. Estamos en el campo de la megalomanía y la egomanía de los grandes nombres de la Historia, la Historia con mayúsculas, esa que es reconocida por sus Grandes Eventos Canónicos. En Megalópolis son excesivas y reiterativas las referencias al Imperio Romano y su decadencia, mientras que El brutalista se enmarca en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el Holocausto, y como si esto fuera poco, se centra en uno de los movimientos artísticos de vanguardia más importantes e influyentes del siglo XX, “El Modernismo”. Volveremos sobre la comparación de ambas películas más adelante, pero en este momento enfoquémonos en El brutalista.

La última película del estadounidense Brady Corbet es una ficción sobre un gran arquitecto judío, László Tóth, quien según la narración habría formado parte del movimiento de la Bauhaus durante la República de Weimar y, perseguido por el nazismo, se refugia en Estados Unidos. Con una duración de tres horas y media y en el gran formato de Vistavision, la película busca posicionarse o expresarse de modo grandilocuente sobre un Gran Tema histórico: el Holocausto judío a manos del nazismo. Este Gran Tema ha sido y es constantemente revisitado en la cultura occidental y especialmente en la cinematografía mainstream multipremiada; es decir que hacer una película sobre el nazismo hace más sencillo ubicarse en la vereda para recibir atención (y premios) por parte de los norteamericanos que siguen regodeándose en su narrativa de salvadores del mundo, incluso aunque aquí se ensaye desde una supuesta crítica al sueño americano. Prácticamente todos los años podemos encontrar en la temporada de premios una película sobre el nazismo o sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Esta observación implica que no es un tema importante a revisitar? Por supuesto que no, pero debería implicar mayor grado de responsabilidad para quien pretenda introducirse en una conversación abierta sobre estos temas. ¿Qué punto de vista se puede aportar? ¿Cómo volver a mostrar una historia tan vista? ¿Por qué contar esta historia desde la arquitectura? ¿Hay una búsqueda por repensar la historia o esta es mero telón de fondo para imágenes bellas?

No vamos a desestimar el tema histórico de la película, pero es notable que el trabajo realizado sobre este es profundamente superficial. Y es en esta superficie donde gravitan los problemas estéticos de la película y, podríamos decir, varios síntomas de la cultura contemporánea. Ya en 1984, Fredric Jameson reflexionaba sobre la cultura posmoderna y, observando la arquitectura y el cine, hablaba de cómo el “historicismo” había eclipsado la Historia. El pasado, dice, se ha convertido en un repertorio de imágenes que permite hacer simulacros que apelan a la nostalgia, donde la historia se vuelve una superficie brillosa ”de los años cincuenta” o los “años treinta”, y lo “antiguo” es mera banalidad de formas sin profundidad. Hoy en día esta tendencia se puede ver hasta el paroxismo en películas que parecen hacer cine histórico como si la historia fuera un bello filtro de Instagram, un velo que colorea las imágenes o las distorsiona dando una impresión de “bello nostálgico” o “bello pasado”. En el caso de El brutalista, el trabajo con fílmico Vistavision viene a reforzar el fetiche nostálgico a través de una superficie que se pretende auténticamente histórica, pero lo más notorio en este juego de superficies nostálgicas es la falta de atención sobre la única superficie que debería importar en una película sobre el brutalismo: la arquitectura.

El modernismo como movimiento artístico fue parte de las vanguardias históricas que luego de la Primera Guerra Mundial se posicionaron como parte de la avanzada hacia el futuro de la sociedad, un futuro de corte utópico que, para movimientos como la Bauhaus (en la que inscriben los orígenes de Tóth) consistía en una utopía democrática. El estilo funcionalista de la arquitectura y el diseño con materiales industriales se expandió por la facilidad y bajos costos de producción, lo que permitía a estos movimientos llevar la innovación y la comodidad a la sociedad, no a las élites o a los grandes magnates que pudieran hacerse diseñar habitaciones particulares por estos Grandes Genios de la arquitectura. De esta propuesta utópica poco sobrevive en El brutalista. En ese sentido, su director –que no se cansó de monopolizar la palabra en cuanta conversación participó durante el último tiempo, incluida esta con Sean Baker– reconoce con soltura su desconocimiento con respecto a la historia de la arquitectura. En su búsqueda estética, el director intenta hacer coincidir eucrónicamente el surgimiento de la arquitectura brutalista a mediados del siglo XX con el trauma de la Segunda Guerra Mundial, lo que le resulta funcional a la construcción de un personaje que, luego de su paso por los campos de concentración, “refleja” su trauma psicológico en su obra de manera lineal. Sin embargo, esto sucede en detrimento de otras lecturas posibles sobre un movimiento cuyo fundamento fue el diseño enfocado en la sociedad.

Entonces, ¿para qué recuperar el brutalismo sin reflexionar siquiera sobre la historia del movimiento? Quizás porque es una buena excusa para mostrar lindas imágenes de lo que alguna vez fue lo “Moderno”, una especie de retro-futurismo que ahora es una bella imagen nostálgica, una puesta en escena de superficies sin riesgo, curada perfectamente para atravesarnos sin fricciones, a través de estímulos aesthetic para nuestro anestesiado gusto contemporáneo.

La pretendida monumentalidad de la película toma la forma narrativa de la epopeya protagonizada por László Tóth, quien se enfrenta a fuerzas viles. En esos momentos de adversidad –empezando por el rechazo de su brillante obra por parte del magnate Van Buren (Guy Pierce), la violación propiciada por este mismo personaje, el trágico accidente que en una fracturada línea de causalidades suspende la ejecución de su gran proyecto, por mencionar sólo algunos de los obstáculos– László se configura como héroe solitario frente al mundo al sobreponerse a sus circunstancias. Pero la relación entre la épica y el monumento toman forma sensible a partir de la nostalgia superficial del modernismo de manera específica; detengámonos por un momento en un aspecto fundamental de la estética de El brutalista –que le valió un galardón a Mejor Fotografía en la última edición de los premios Oscar–: aquél referido al color.

Avanzado el film y el gran proyecto de Tóth de una iglesia metodista encargada por Van Buren, llegamos a una de las escenas más icónicas de la película que nos permite pensar estos elementos de forma paradigmática. En esta escena, Tóth y Van Buren se trasladan –en lo que para Tóth es nada menos que su primer regreso a Europa luego de su huida del nazismo– a Carrara, la mítica mina italiana, para elegir personalmente el monolito de mármol (material que en sí mismo constituye un ícono de la cultura occidental) que ocupará el corazón de la iglesia. En una película sobre el brutalismo (con su característico uso de materiales económicos como el hormigón y el acero), la elección de este material de lujo debería generar sospechas: ¿no será una mera excusa para intimidarnos con grandiosas imágenes de este material aurático?

Una vez en Carrara, Tóth se reencuentra con un supuesto viejo amigo que trabaja en la cantera, un curioso anarquista que les ayudará a reservar su exclusivo lingote de mármol. Suponiendo que esto fuese tan sencillo y verosímil –en otras ocasiones quizás lo verosímil no se erige como valor estético, pero en una película de estas pretensiones aparece como un parámetro insoslayable–, la película intenta luego introducirnos con cierto apetito morboso entre los recovecos del paisaje de la cantera. Entre las cuevas, asistimos a una suerte de fiesta VIP con auras de clandestinidad y tenue iluminación de la que participan sólo un puñado de personas, sin criterio narrativo ni causalidad aparente. Si algunos momentos atrás las imágenes panorámicas de la mina de Carrara apelaban a lo sublime, con la imposición de ese blanco paisaje de pureza y monumental historia geológica, ahora sus recovecos parecen un bar cool de Palermo creado en Pinterest. La secuencia, que culmina con la violación de Tóth por parte de Van Buren, parece tan pretenciosa e injustificada que no podemos evitar la pregunta ¿por qué mostrar esto? Pareciera ser que la única respuesta posible es “porque puede”. Y esta impunidad quizás tiene algún sentido en el marco de nuestra sensibilidad contemporánea, acostumbrada a digerir “lo artístico” en el tsunami de imágenes contínuas, donde una extraña sobriedad parece erigirse como reina del gusto sofisticado. Y ahí viene la lluvia de nominaciones que premian y legitiman la falta de riesgo y nos dejan tranquilos dentro de lo ya conocido.

En su libro Cromophobia, David Batchelor propone una hipótesis que podría servirnos para pensar el tratamiento cromático de El brutalista. Según el autor, la cromofobia puede entenderse como el (progresivo) miedo a la corrupción y contaminación del color en la cultura occidental. Desde la Antigüedad, dice Batchelor, el color ha sido subestimado, vilipendiado y degradado por su supuesta relación (consciente o no) con lo exótico y el cuerpo extraño: inmigrante, femenino, oriental, primitivo, infantil, queer o patológico. En cambio, lo blanco y lo neutro son asimilados como significantes de lo masculino racional (materializados aquí en el prístino mármol de Carrara, así como en el acero y el hormigón de la obra). Hoy es posible ver este rechazo del color en la estética tecnológica, los grises de las computadoras y pantallas, la simpleza minimalista de los logos y locales de empresas tech, así como en las estéticas pastel que proliferan en tendencias de decoración y vestimenta. Las paletas pasteles y neutras no ofenden a nadie: apelan a la simpleza, sobriedad, seriedad y pulcritud. El color y el ornamento quedan identificados con lo vulgar o recargado, considerados aspectos secundarios y distractivos. En otra prueba de ignorancia, la película presenta al movimiento brutalista como una mera arquitectura de hormigón neutro, donde lo moderno racional depende de la voluntad épica monumental de un genio. Nada más lejos de la realidad de un movimiento artístico que usó el color de manera expresiva y funcional. Así, el brutalismo aparece en esta película como un mero telón estético que vanagloria lo supuestamente racional, puro e incontaminado.

Pero ¿qué callan estas imágenes? ¿qué silencios aparecen en los pliegues de la “racional” vociferación masculina y en su voluntad superficial de apresarnos durante casi cuatro horas en nuestras butacas?

Dentro de esta narrativa tan aesthetic se hace estallar el síntoma, la película pone en el centro un relato sobre una historia heroica, seria y monumental, con el tinte de un movimiento de vanguardia también heroico, serio y monumental, pero vaciado de su contenido social e histórico y erigido como puro capricho formal. Si las vanguardias históricas de la arquitectura miraban hacia el futuro con un espíritu democratizante, aquí lo que queda no es más que la pálida cita nostálgica de un gesto vacío y vaciado de futuro, y la puesta en escena de un monumental y ridículo maniqueísmo.

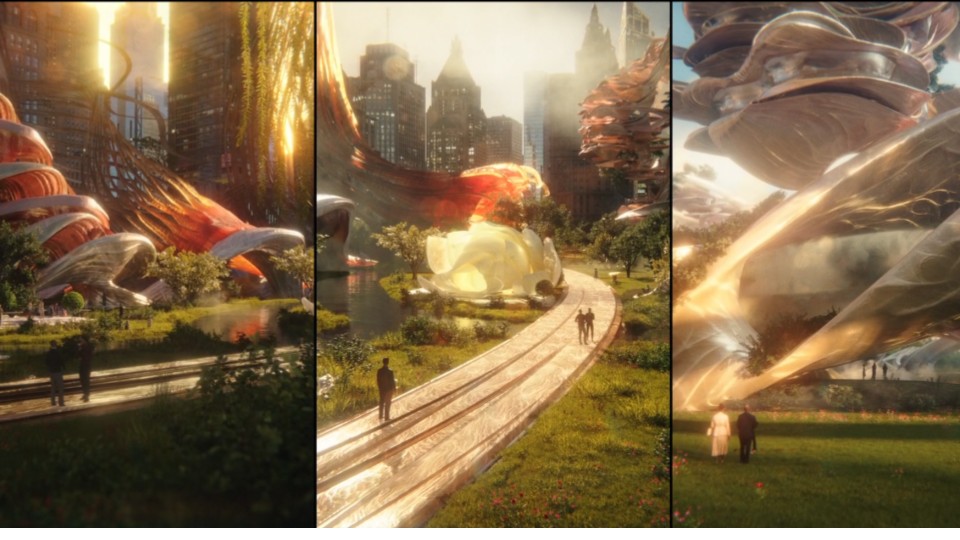

Volviendo al inicio de esta nota, El brutalista fue recibida como obra maestra, multinominada y premiada por las instituciones de la industria dedicadas a este fin; Megalópolis, por su parte, fue altamente vilipendiada, desprestigiada y tildada como la decadente obra de un gran creador que ahora está gagá. Ambas películas comparten una narrativa plagada de excesos discursivos e intensidades difíciles de clasificar, pero en un caso parece ser por pereza y en el otro motorizada por una voluntad de experimentación y expresividad. Es probable que la mayor diferencia de recepción entre ambas tenga que ver con que la arquitectura monumental que propone Megalópolis es una utopía de color, formas desbordantes y ornamentadas, llenas de pliegues barrocos construidos digitalmente, que llegan a hacer cortocircuito con la racionalidad y seriedad estéticas a las que estamos acostumbrados. Megalópolis asume el riesgo de abrazar el anacronismo en una fábula en la que la arquitectura imperial romana convive con edificios de estilo Art Noveau y rascacielos de superficies reflectantes. En El brutalista, pretendidamente realista, el anacronismo es mero error histórico. Suspendiendo pretensiones de gran realismo, nostalgia o seriedad, la última película de Coppola hace de estos anacronismos puntos de partida para experimentar con la plasticidad de las imágenes y, sobre todo, lejos de manipular tibiamente la historia como si se tratara de la réplica de un fósil en una vitrina, se arriesga a interpelar el presente y poner a la sociedad en el centro de la arquitectura y el diseño. Al igual que sucedía en Poor things, Megalópolis parece asumir un presente de delirio y crisis civilizatoria y se inserta en el barroquismo de tiempos curvos y múltiples que miran a un futuro en permanente construcción. En El brutalista, en cambio, la historia parece haber finalizado en la Bienal de Venecia de 1980, hasta donde llega su epílogo.

Megalópolis construye una estética que toma riesgos y no responde banalmente a las tendencias del último algoritmo. Ambas películas proponen intensidades emocionales excesivas, narrativas enrevesadas quizás sin necesidad, pero una lo hace en nombre de las Grandes Causas y la racionalidad neutra del hormigón, mientras que la otra lo hace en nombre de una utopía barroca cursi y melodramática. Por más problemas narrativos que pueda tener esta última, y más allá de los gustos, la diferencia fundamental entre ambas se encuentra en el riesgo. Entre el conformismo de darnos más de lo mismo o el intento de proponer nuevas imágenes y hacer del cine algo diferente, de plantear algo nuevo, raro, indigerible.

Retomando nuestras preguntas iniciales, y ante la aparición de obras que se supone abordan Grandes acontecimientos, fenómenos o personajes “importantes”, ¿qué podemos exigirle al arte? ¿Qué clase de responsabilidad le exigimos a los artistas? Y, sobre todo, ¿cuán dispuestos estamos, como público, a abrazar el riesgo?

Codirectora

Codirectora