Leí alguna vez que Agnes Varda dijo, en relación a Le Bonheur, que se trataba de árboles. De otras cosas también, pero sobre todo de árboles, porque los hombres se comportan como árboles. Igual que en esa definición, la directora presta su agudeza y lucidez en esta película de 1965; siguiendo su ya emblemática línea estética, de un estallido cromático conmovedor, Le Bonheur presenta lo más problemático de la narrativa de la “familia feliz” y el “amor libre”.

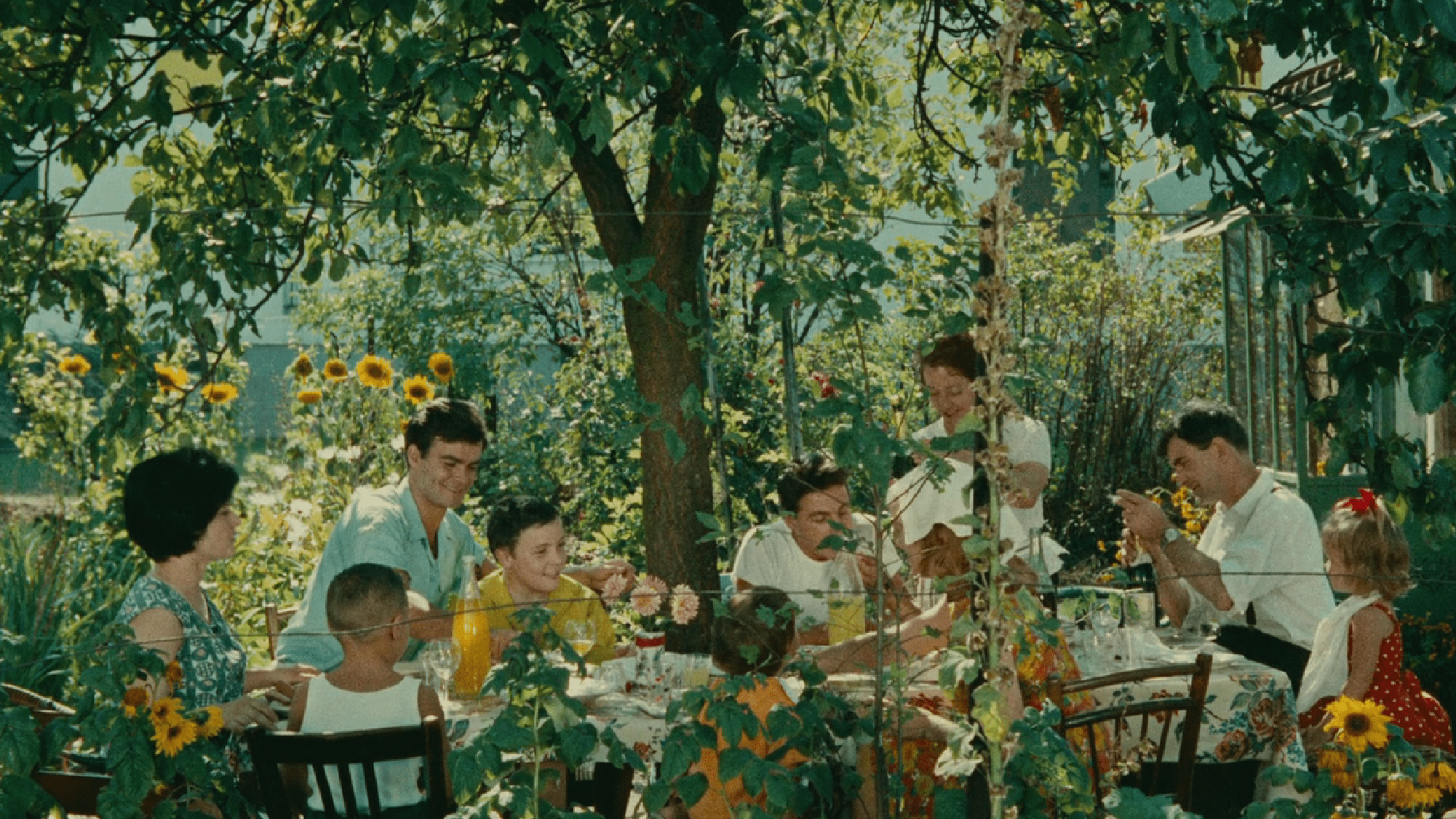

Desde el comienzo, Varda nos muestra una imagen bucólica de un picnic familiar en una zona campestre en algún lado de la campiña francesa. François (Jean-Claude Drouot) y Thérèse (Claire Drouot) personifican la coronación de la familia nuclear burguesa. Jóvenes y hermosos, padres de dos bellos hijitos —Pierrot y Gisou—, mantienen una relación pacífica, comprensiva, adornada de gestos cargados de ternura y romance. La familia vive en una pequeña pero adorable casa en un pueblo alejado de la capital —situación que es, paradójicamente, la clásica aspiración parisina— y transcurren su tiempo entre el hogar y el trabajo: François es carpintero y Thérèse trabaja en casa como costurera.

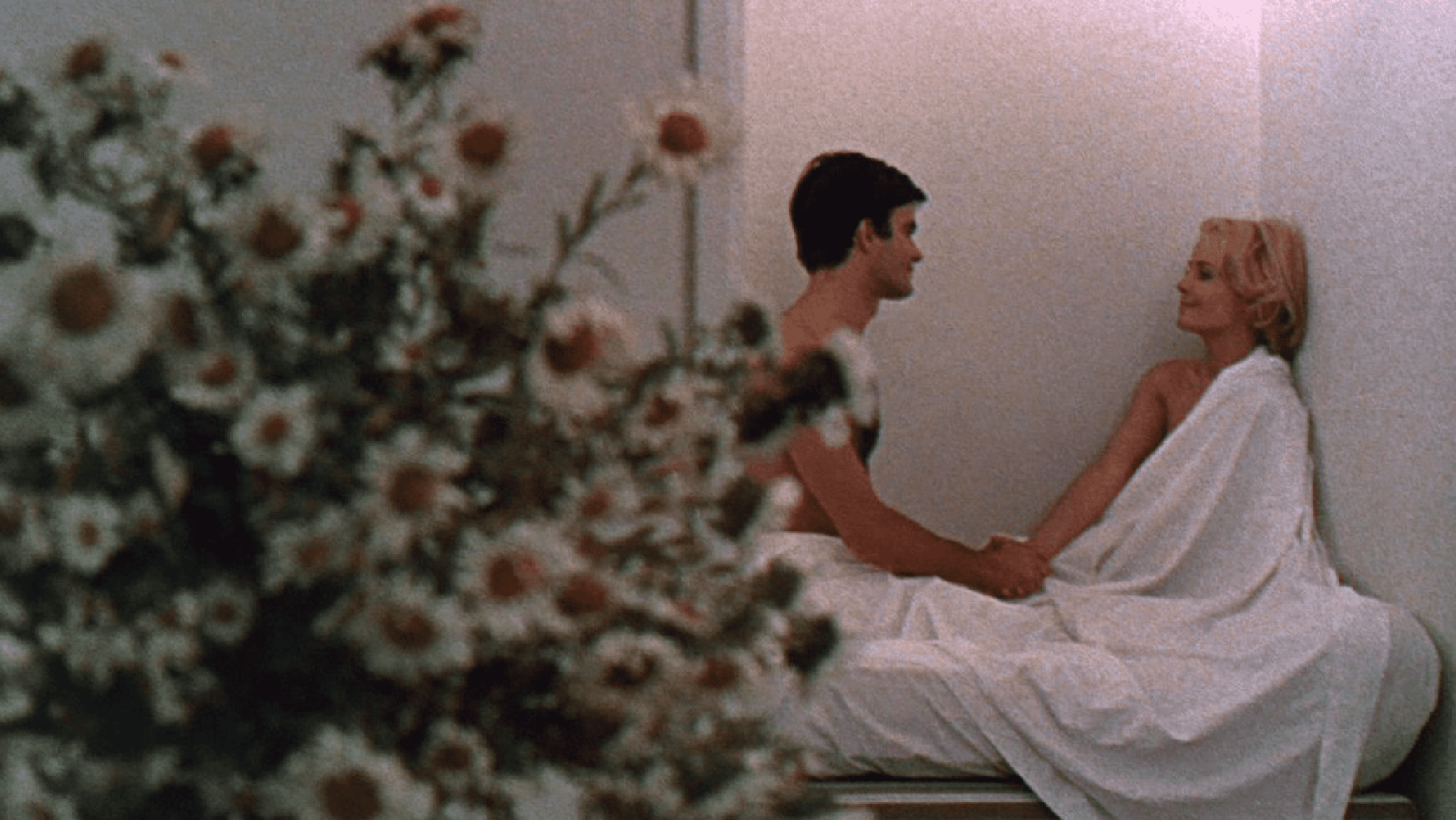

El intenso amarillo de los girasoles, el verde de la vegetación de los jardines rurales. Los colores de la ropa que coincide con el ánimo de las estaciones: rojos, amarillos y naranjas en verano; ocre y marrón en otoño. El imperio del blanco en las escenas de intimidad. Los detalles en los interiores: fotos de estrellas de cine en las paredes, vasijas con enérgicos arreglos florales, ollas de cobre colgadas en la pared de la cocina, envases de perfume de vidrio,decoración al estilo casa Monet. La atmósfera que acompaña las representaciones de dulzura familiares la perfecta puesta en escena de los ideales burgueses, que no sólo se derrumban sobre sí mismos, sino que también arrasan y desgarran. La ingenuidad —y su eventual hundimiento— será el ocaso de la felicidad para esta familia primorosa.

Cuando François conoce a Émilie (Marie-France Boyer), su vida —y la de su familia—encuentra un punto de inflexión. La chica trabaja en un servicio postal del cual François es habitué. Sucede, como es frecuente, que ante la primerísima aparición de Émile en escena, uno simplemente sabe que tomará relevancia en la historia. Aún cuando en esa primera escena Émile aparece prácticamente como un personaje “del fondo”.Su apariencia de petite femme la delata. Ella, entonces, rozagante y autosuficiente, seduce infaliblemente al joven. Establecen una enardecida relación, dentro de la cual Émilie está perfectamente al tanto de la situación de François: sabe que está casado y sabe que ama también a su mujer.

Émilie y François crean un vínculo sin remordimientos; entre ellos el contrato funciona muy bien: se aman y se saben amando a otros. En François la dicha es desbordante.

-Dime una cosa, ¿somos ella y yo lo mismo para ti?

-No, muy diferentes. Tú haces mejor el amor, te diviertes. Es como un vino nuevo para mí. Mi cabeza da vueltas y el placer está en mi corazón. Como con Thérèse. A ella también le gusta hacer el amor, pero es más tranquila. Yo soy el que lidera el juego. A ella le gusta que yo me divierta con ella. Es dulce, siempre allí. Y nuestros hijos se le parecen. ¿Lo ves? Estoy siendo honesto.

La honestidad y la narrativa de la felicidad plena —en sus manos— son el sostén de François: ahora lo tiene todo. Pleno, completo, atestado, total. Y sin embargo, no existe la plenitud, no es accesible el colmo de la satisfacción.

Me resulta inevitable desprender de este aspecto algunas cuestiones que me resuenan profundamente actuales. Transitamos, sin duda, una época en la cual impera la prescindencia del otro. Una era en la cual prima el goce por el consumo irrefrenable: esa búsqueda de consumo ilimitado en el campo del amor en la era del hipermodernismo, fanático de lo nuevo, que dibuja el deseo por probarlo todo, consumirlo todo (consumir a todos).

Hay algo de esta idea del quererlo todo —y pretenderlo de forma tan vehemente, como a mi gusto sucede con François—que me resuena muy actual. Existe hoy una tendencia hacia este tipo de narrativas de supuesta totalidad: la completud está a nuestro alcance, se nos presenta la idea de que es posible serlo y hacerlo todo; obviando, desde luego, las consecuencias que se desprenden de esa mítica. Embelesado por la ficción del todo—y de su desbordante dicha—, François es presa de una suerte de evasión, un lugar ilusorio, que olvida los efectos de la acción y la palabra.Su mujer, Thérèse, no es indiferente a esa manifiesta felicidad, y una tarde en la que la familia pasaba su tarde con un picnic al aire libre,se resuelve a preguntarle por qué. François comparte su verdad con ella: le asegura que su felicidad es suficiente, ama a alguien más y sin embargo eso no cambia nada entre ellos.Considera que Thérèse ha de sentirse tan dichosa como él: como ellos dos se aman, la felicidad de Françoisdebe ser necesariamente la de ella también. Thérèse parece ser receptiva, asegura entender y respetar la felicidad de su marido y su decisión de amar a ambas mujeres.

Después de esa conversación, los dos se sumergen en una deliciosa siesta, acostados bajo la sombra reconfortante de los árboles del parque. Al despertar, François no encuentra a Thérèse a su lado. Con creciente preocupación empieza a buscarla. Finalmente, la encuentra flotando en el río, muerta.

Tras un breve período de luto, François continúa su relación con Émilie, quien empieza a ocupar el lugar de esposa y madre, antes ocupado por Thérèse: cocina, cuida a los chicos y contribuye con la felicidad y bienestar de su marido y el hogar. ¿Alguna vez importó quién ocupaba el lugar?

Le Bonheur nos muestra la acción ciega por lograr el todo, que deja en evidencia lo naïve y lo mortífero del “hago lo que quiero”, falto de consecuencias, ilimitado. Una discursividad, tan frecuente en estos días, que privilegia la individualidad por sobre todas las cosas y que implica, necesariamente, la borradura del otro. La ilusión de un sujeto sin responsabilidad.

La narrativa del film me recuerda, en cierto aspectos, a algo que recientemente mencionó en una entrevista Martín Kohan sobre el amor en nuestra época: está siendo hostigado. Palabra muy precisa: hostigar es azotar, acosar con insistencia a alguien o algo. Kohan habla de un ideal que promueve, en muchas formas, el desapego y la prescindencia. Si bien hablar de desapego en la historia de este film sería, a mi gusto,un tanto forzado, sucede algo de esto, de la prescindencia, con François. Prescinde de Thérèse.

El film finaliza con un escena que toma las dimensiones de una auténtica película de terror: en un bosque donde el otoño ya se hace presente en el color de los árboles, los cuatros miembros de la nueva familia caminan tomados de la mano, dando la espalda a la cámara, todos utilizando un suéter similar, de un llamativo amarillo pastel los adultos y de un rojo fuerte los niños. La imagen imita la forma, nuevamente, del idilio de la familia perfecta que se nos presenta al inicio de la película.

Fabián Naparstek sostiene que en la época de la inexistencia del Otro y del individualismo acérrimo se configuran cada vez más respuestas únicas y globalizadas, que se suponen para todos y que no admiten diferencias. ¿Estamos viviendo una homogeneización de respuestas también en el campo del amor?

Coetáneos que hablan de amor libre, de que si es amor no duele. Nuevos parámetros de lo que es ser libre y feliz (como si hubiese una sola y única forma) que buscan devorar lo más paradójico de la existencia. Una nueva tiranía del cómo vivir la-buena-vida. Su correlato: la nueva moral desbordante de positividad.Siempre la misma narrativa, las mismas configuraciones que devienen esclavizantes. Todo con un sospechoso hedor a individualismo y, ya que estamos, prescindencia del otro.

Pero si algo nos enseñó Barthes es que el discurso amoroso no existe sin ese otro.

Colaboradora