En el ghetto, en cambio, las cosas ocurren instantáneas, sin tanta necesidad de mediación – sin tanto horror vacui.

Héctor Libertella, El árbol de Saussure

Asistimos a un agotamiento del lenguaje que nos habla. Mientras distintos referentes del gobierno anarco-capitalista que se impuso de forma contundente en nuestro país en el 2023 declaran abiertamente su misoginia, su homofobia, su fascismo y su desprecio radical hacia lo diferente, quienes creemos aún –y a pesar de todo– que la política puede ser una herramienta transformadora sentimos que hablamos para nosotros mismos en una cámara de vacío en la que la voz, presa de la indignación, no sale: no encontramos las palabras y las formas adecuadas para reaccionar a la abyección. La conversación pública –especialmente en redes y medios de comunicación– pivotea diariamente entre escándalos de toda índole que tienen a las más altas esferas de la política como sus protagonistas, en un campo de batalla a cielo abierto, obsceno y virulento. Todos opinamos, posicionarse es una demanda, pero en la vorágine del ahora, del presente inmediato en que todo parece suceder, nada parece tener consecuencias reales. Estamos sumidos en un tedio tautológico, en el que, como en la utopía lingüística de Libertella, sobran las explicaciones aunque en el fondo ya nada tiene sentido.

Las ciencias “duras” y “blandas” abundan en causas y razones, posibles explicaciones lógicas a la crisis contemporánea. Es más, la ciencia nunca supo tanto como ahora; Occidente parece haber llegado a un tope del saber en el que la ciencia explica, en su lenguaje claro y distinto, hasta los misterios más profundos de la mente. Ahora todo se conoce. Y aún así, una diputada que promueve abiertamente teorías conspiranoicas ocupa un cargo de relevancia en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados. Muchos nos preguntamos cómo es posible este desacople… ¿es que no sabían? ¿Será que no alcanzaron las razones? ¿Qué nos queda, además del cansancio, cuando ya todo ha sido explicado? Hay un exceso de respuestas, pero ¿será que no estamos haciendo las preguntas que hay que hacer? Poco nos hemos detenido quizás en el campo del arte, ese terreno sembrado ya no por causas y razones sino por efectos (y afectos). ¿Qué lenguajes podemos construir que nos devuelvan la distancia que media entre la realidad y el símbolo, y que nos permitan entonces reconquistar una política? ¿Cómo reinaugurar ese pliegue vital necesario para toda vida común?

Podríamos arriesgar un paralelismo entre la literalidad que emerge cuando ya todos los velos han sido removidos –y los líderes pueden dar sus opiniones fascistas a calzón quitado– y la desnudez a la que el neoliberalismo somete a las vidas. Esta creciente precarización de las “nudas vidas” (aquellas que Agamben reconoce como el afuera del Estado soberano) también tiene una explicación lógica: están las estadísticas de desempleo, pobreza, hambre y desnutrición infantil, que se dispararon en los últimos meses por decisiones definitivamente políticas. En las operaciones puramente performativas de una lengua política que sólo busca producir efectos, las alocuciones orientadas a suscitar emociones como el miedo, el enojo y el resentimiento se pegan a las cosas, a los cuerpos, como una película transparente, imperceptible. A través de estos discursos (los llamados discursos de odio), el poder va ensayando una nueva moralidad, una nueva molaridad, transparente, en la que lo obsceno se vuelve hábito cotidiano. Un impune intento de magnicidio frente a todas las cámaras. La libertad se define ahora como la anulación de la distancia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. No es menor atender a que lo que se valora de líderes como Milei es, justamente, su “transparencia”, su honestidad, su “coraje” para decir aquello que todos pensábamos pero no nos atrevíamos a decir. Ahora bien, ¿qué sucede con el lenguaje cuando pretende anular sus fantasmas y decirlo todo? ¿Desaparecen esos fantasmas o se desplazan hacia otros bordes? ¿En qué lengua hablan las imágenes, y el arte, cuando logran escapar a esta lógica que se pliega sobre sí misma?

Tanto “extraña” o echa de menos la interpretación (siente su falta), como en ese mismo acto la vuelve exótica o extranjera: la extraña.

Héctor Libertella, El árbol de Saussure

Estamos frente a una paradoja: en esta nueva discursividad política de las derechas –en especial de la nuestra, con su espíritu de vanguardia antinacionalista y transhumanista– no hay nada oculto que deba ser develado, no hay un llamado heurístico al que debamos responder con nuestra interpretación. Todo está sobre la mesa, confesado a plena luz del día. No hace falta escarbar y “desocultar” alguna operación ideológica: una diputada con su patito en la cabeza puede declarar sin ningún tipo de consecuencia “nací en el 93, no sé quién es Astiz”, la canciller puede comparar abiertamente ser gay con tener piojos, se puede hablar sobre la venta de niños a viva voz y sin suscitar escándalos. Y aún así… ¿cómo llegamos a este punto, que algunos vieron venir hace bastante?

La miniserie inglesa Years and years (2019) va entrelazando, a través de seis intensos capítulos, los fenómenos (globalización, guerras, crisis climática, crisis migratoria, crisis financiera, etc.) que signan nuestro caótico presente. En ella, seguimos durante quince años (desde 2019 a 2034) a una familia de clase media-alta de Inglaterra, conformada por los cuatro hermanos Lyons, su abuela, parejas e hijos. En este período, los avances de la tecnología marcan el ritmo del relato mientras, como contraparte, asistimos a la degradación de las condiciones de vida más básicas. Si bien la serie aborda los actuales problemas de Europa y Gran Bretaña como el brexit o las migraciones (que no podríamos extrapolar linealmente a nuestros problemas), me interesa pensar la forma en que la serie elabora, de forma anticipatoria, cierta configuración afectiva del presente.

La primera secuencia es ya elocuente y premonitoria. El plano que da inicio al primer capítulo nos muestra a Vivienne Rock (Emma Thompson), invitada panelista –cuyo pasado no conocemos– en un programa televisivo de actualidad, en el que alguien del público le pregunta sobre el conflicto Israel-Palestina. Luego de un brevísimo titubeo, su respuesta es llana, cristalina, casi que no ideológica: “I don’t give a fuck”. A partir de esta “carismática” reacción en la que su protagonista no cede un solo paso, sino que reafirma su postura, generando escándalo y fascinación en partes iguales (como el oso Waldo de Black Mirror), el personaje se va configurando en los medios como una referente de la nueva derecha británica que escala hasta convertirse en Primera Ministra, sepultando prácticamente a los partidos británicos tradicionales. Years and years pone en escena a una sociedad atomizada, despojada de su ser en común, como en el sueño profético de Margaret Thatcher en el que no existe la sociedad, sino sólo individuos y familias. La familia Lyons, a través de la cual experimentamos la historia, parece interconectada 24-7. Gracias a sus dispositivos han establecido un sistema de conexión casi invisible que los muestra juntos a toda hora y a pesar de la distancia: consumen las noticias en simultáneo, el sonido del televisor de uno ingresa a la casa de otro; están constantemente conectados a algún chat, llamada o videollamada, en una suerte de presente permanente y saturado que se cierra sobre sí mismo. El montaje genera una sensación de falsa continuidad en la que finalmente pareciera que las fronteras espaciales se han disuelto en el triunfo globalizador; todos los espacios comparten una iluminación y un campo sonoro similar, lo que los hace indistinguibles entre sí, como un espacio virtual capaz de contener a todos los demás.

El futuro YA FUE.

Héctor Libertella, El árbol de Saussure

Christo. Look Magazine Empaqueté (1965)

Sin embargo, la serie no tarda en mostrar el carácter fantasioso de esa aparente armonía de la panacea tecnológica. De a poco, a la conexión constante a los dispositivos le corresponde, como contraparte, la imposibilidad de comunicación entre Stephen y Celeste y su hija Bethany, un personaje adolescente que desarrolla la línea transhumana de la serie: Bethany usa filtros (como los de Instagram) que —en el planteo distópico de la serie— han salido ya de las pantallas para tomar como interfaz el espacio real del cuerpo. Bethany se somete a cirugías para insertarse chips en su cuerpo, y fantasea con vivir eternamente a través del “trasvasamiento” de su cuerpo a los “datos”. Espacio, tiempo y cuerpo van renunciando en simultáneo a sus anclajes materiales.

En paralelo, Daniel Lyons trabaja en un campo de refugiados donde conoce a Viktor, un migrante ucraniano cuya homosexualidad ha sido denunciada por sus propios padres y se ha visto obligado a huir de su país en busca de asilo. A medida que va creciendo la popularidad de la impoluta Vivienne Rock, a fuerza de participaciones en programas de entretenimiento, declaraciones soeces en los medios e interpelaciones irreverentes a los ciudadanos comunes a través de sus miradas a cámara, la serie intercala en breves fragmentos de montaje rítmico noticias y eventos que dan cuenta de la implacable mutación del mundo alrededor. Su “Partido de las cuatro estrellas” (cuatro estrellas que representan el “fuck” de la primera declaración de Viv como si fuese censurado: “****”) va cobrando capilaridad social hasta que resulta electo a nivel nacional y la política migratoria queda en sus manos. Como consecuencia de esto, el campo de refugiados en el que trabaja Daniel queda supeditado a sus nuevas medidas, que finalmente incluyen la deportación de migrantes a sus países de origen, incluido Viktor que es trasladado a Ucrania nuevamente. En una serie de idas y vueltas de profundas crisis y nacionalismos radicalizados –recordemos que transcurren quince años entre el comienzo y el final propuestos por la serie– Daniel se ve enredado en una trama en la que debe ayudar a Viktor a cruzar ilegalmente desde Francia a Inglaterra en un bote (también ilegal) que se accidenta por llevar muchos más pasajeros de los que debería y que culmina en la muerte del propio Daniel. En este momento la serie interrumpe su trajín y el montaje cambia considerablemente: el ritmo frenético al que nos acostumbran los avances tecnológicos, las noticias de la debacle climática y política y su total aceptación tácita se inclina ahora a una secuencia de pestañeos, donde la cámara oscila entre las imágenes del cuerpo muerto, ahogado, de Daniel, y la profunda oscuridad de una pantalla en negro. Se trata de un relampagueo de lucidez y oscuridad, que pone en evidencia la muerte y el carácter aún “falible” del cuerpo, su irreductible atadura fisiológica, su dimensión de respuesta. Daniel, víctima inesperada (porque las vidas de los migrantes no parecen dignas de ser lamentadas, de ellas sí se espera este devenir), pone el freno de emergencia que conecta el núcleo de esta familia particular con los cuerpos precarizados producidos por las múltiples exclusiones de este capitalismo del sálvese quien pueda y como pueda, conectando así esta economía encantada con su revés: la mera supervivencia a la que se ven sometidos los cuerpos. El cuerpo, la muerte y la precariedad aparecen como signos igualadores, como aquello que finalmente compartimos (en distintos grados), manchas que impugnan la transparencia del relato globalizador y transhumanista.

El ojo es una perla de gelatina concreta, que late y lee, mientras la interpretación y el sentido sí quedan como ilusiones ópticas.

Héctor Libertella, El árbol de Saussure

Quizás, en estos términos de opacidad y transparencia, de causas y efectos, cabe aquí un breve comentario, o al menos un interrogante, sobre el arte de nuestros días y su política estética: observemos la instalación “site specific” que nos recibe al ingresar a la muestra Manifestación (cuyas obras realizadas en plastilina, cabe aclarar, derrochan destreza), del grupo Mondongo, en el MALBA. Se trata de una reproducción literal –con materiales como chapas, maderas, telas, etc.– de una construcción precaria y genérica de una villa en el espacio impoluto del museo. Me resulta imposible abandonar la dimensión experiencial a la hora de acercarme a esta muestra, ya que la considero sintomática de aquello en lo que han devenido ciertas manifestaciones artísticas contemporáneas: a riesgo de pecar de señora cascarrabias, me pregunto qué sucede con esa impulsividad de la mayoría de estar atados al celular capturando absolutamente todo lo que ven; si sólo logran mirar a través de las cámaras de sus dispositivos, ¿dónde quedan sus cuerpos y sus miradas? También me pregunto qué sucede en esa inexcusable trama que vincula, de modo obscenamente directo, los procesos de segregación urbana con la especulación inmobiliaria de la que el propio dueño del museo es artífice. ¿No nos animamos a entrar a la villa que está a 100 metros del MALBA pero nos da morbo conocerla? ¡No hay problema! Ahora la podemos ver en el museo. Fuera de la apreciación moral que podría caber (campo en el que no puedo emitir juicio), intento pensar cuál es la política de esta estética, más allá de sus presuntas buenas intenciones. En esta instalación, que se supone nos invita a vivir la experiencia de la pobreza, lo que falta, a mi juicio, es el pliegue, la operación metafórica propia del arte. La instalación es lisa y llanamente lo que vemos, el texto curatorial así lo confirma, transparente en su fórmula, fácilmente procesable y consumible en formato aesthetic para la foto del instagram, cuyas reacciones quizás liberen algo de serotonina para luego ser olvidada 24 horas después. O quizás soy yo, que no la entendí. ¿Qué queda de intraducible allí donde todo ha sido dicho? ¿Hay algo que escape a la lógica de la transparencia?

Lo sintomático, y lo que nos puede interesar a los fines de pensar una estética hoy, es la declaración –accidental– de una verdad manifiesta aquí de forma tan plástica: el neoliberalismo (devenido anarcocapitalismo) y sus dos caras, la del lujo del espacio –blanco, vidriado y cristalino– del magnate inmobiliario, y su contracara implícita: la precariedad y el hambre. Si para notar esta relación antes teníamos que subir al primer piso del MALBA y observar, a través de sus enormes ventanales, la villa creciendo con sus múltiples tonalidades en el horizonte, ahora la vemos dentro mismo del espacio del museo. La virtualidad de ese espacio de lo otro, lo real, es restituida en su burda materialidad como efecto colateral de esta muestra bienintencionada.

Elogio de la opacidad

Volviendo un momento a Years and years, podríamos decir que en su matriz narrativa, la secuencia de la muerte de Daniel opera como un tajo, una operación plástica que rompe el continuum establecido y que podemos percibir también en ciertos gestos del arte y la literatura. Si la imagen y el lenguaje dominante hoy es aquel que lo dice todo obscenamente, que se agota en el tedio de su presencia y su tautología performática, creo que se vuelve necesario volver la mirada hacia aquellas operaciones que parodian ese grado cero, bruto, de realidad. Sigo buscando artefactos para pensar estas tensiones entre opacidad y transparencia.

Christo. Wrapped telephone (1962)

Precisamente, transparentes son los papeles de celofán con los que el artista rumano Christo comenzó a envolver revistas y objetos de la cultura de consumo a lo largo de su etapa neoyorkina en los años 60. En contraste con su etapa previa, en la que los objetos envueltos (“wrapped”) estaban ocultos a la vista justamente por la opacidad de las telas y papeles con los que los cubría, en su encuentro con el arte pop, Christo se volcaba hacia los hipnóticos brillos y transparencias de las mercancías de un Estados Unidos de posguerra que se erguía como potencia mundial. El procedimiento de envolver era el mismo, pero ahora, Christo dejaba ver el objeto –revistas de moda, juguetes, teléfonos, etc.– que yacía tras el velo. Sin embargo, aún visibles, estos objetos aparecían al mismo tiempo como inaccesibles: no eran ya una revista, un zapato o un teléfono: por el proceso de envolvimiento, el objeto cotidiano transmutaba en su otro, un objeto dotado de un exceso, de un algo más que lo sustraía de la literalidad del lenguaje cotidiano y de la circulación fetichista de la mercancía y el consumo. Ante una pulsión escópica frustrada por la captura de los objetos bajo el pliegue transparente del acetato, la superficie habilitaba su propia parodia.

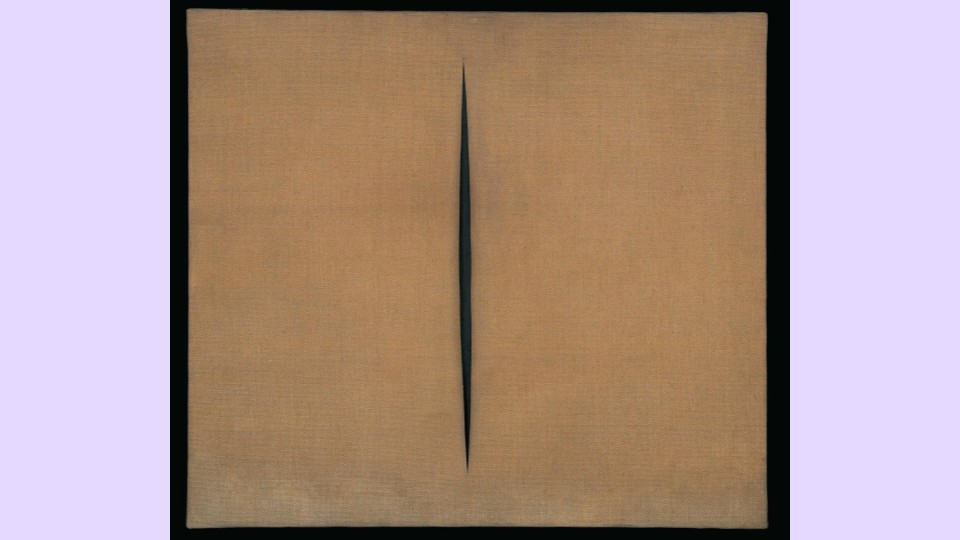

Lucio Fontana. Concepto espacial, Espera/+1-AS/El jardinero está arreglando el jardín (59 T 140) (ca. 1959)

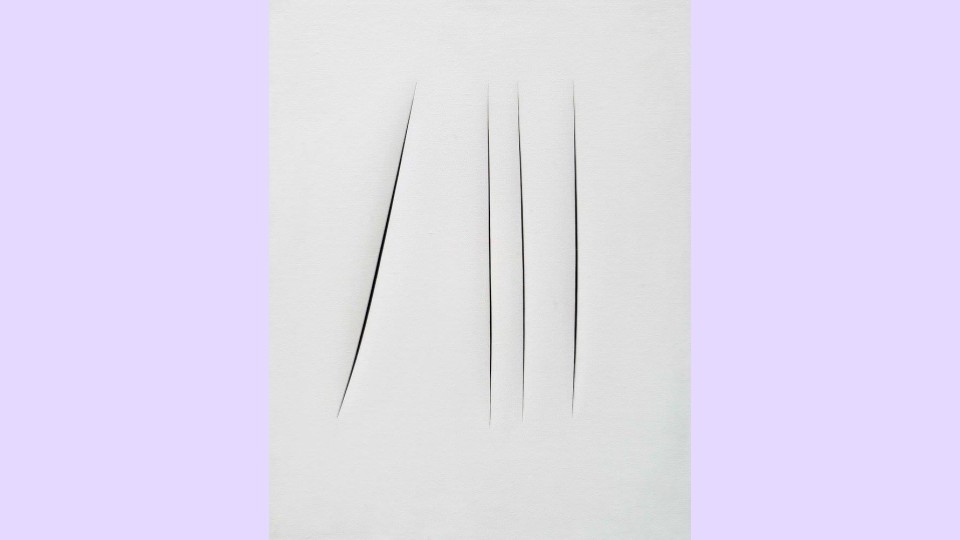

En las obras de Lucio Fontana, por su parte, la abstracción habilita la reflexión sobre el espacio. Sus obras, realizadas principalmente en la repetición del procedimiento de tajear, punzar o perforar la superficie del bastidor, rompen con la literalidad del espacio bidimensional de la pintura. Mientras el espacio se revelaba homogéneo en Years and years, generando esa sensación de “ahorismo”, de presente permanente, de borramiento de todo límite, cuya homogeneidad se fractura frente a la “torpeza” fisiológica de un cuerpo que muere como cualquier otro, el espacio en Fontana se bifurca en lo desconocido de la dimensión oculta bajo la superficie del bastidor, dejando aparecer la ambigüedad de lo ausente. La imaginación vuelve a operar cuando el arte, el lenguaje, la literatura, no nos muestra o devela todo, sino, justamente, cuando pone en evidencia (a través del humor, la parodia u otras formas de extrañamiento) la existencia de un resto, de aquello que no puede reducirse a una simple explicación biológica (como la muerte), al lenguaje de la ciencia, de la información o la mercancía. Aquella fantasía de conexión múltiple y armoniosa que ponía en escena Years and years, según la cual las fronteras espaciales se han diluido, cae cuando reaparece la incertidumbre, el no-saber, la opacidad de aquello que no se puede categorizar dentro de los esquemas frecuentes del pensamiento.

Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese (1967)

Y si bien a lo mejor este parkour de elementos anacrónicos no parezca tan inmediatamente conectado con el presente político, quizás las huellas y ecos del arte que se manifestó –y se manifiesta, tal vez sin ser oído, o quizás sin sedimentar aún en una forma estable– nos permitan armar constelaciones para pensar por fuera de la asfixiante literalidad que caracteriza hoy la discusión pública, y sobre todo que nos permitan abordar el presente con las herramientas de un lenguaje nuevamente excesivo (no por obsceno), que reconozca su insuficiencia, su opacidad y su otredad. En tiempos signados por la dispersión, el escándalo precoz y el bait, la creciente precarización de la vida, el higienismo refundacional de las imágenes por IA, del imperio científico de las causas que no logran dar respuestas políticas, de una racionalidad que se revela insuficiente: ¿qué tipo de lenguaje nos devolverá finalmente la mirada? ¿Qué tipos de arte encontraremos que hagan “florecer la paradoja” (Didi-Huberman)?

Hoy que la estética vuelve a diluirse en la política, quizás sea hora de reinventar un lenguaje que escape al cinismo apresurado de los pocos caracteres twitteros, que nos haga sentir hablados nuevamente, en esa otredad originaria que significa el lenguaje, capaz de sacarnos de la individualidad y de unirnos con esa trama común de aquello que no controlamos.

Los paradójicos loros repiten al infinito la palabra FIN.

Héctor Libertella, El árbol de Saussure