Según la antigua mitología griega, las moiras, Cloto, Láquesis y Átropos, fueron las primeras hilanderas, encargadas de llevar los hilos de la vida de los mortales. Cada quien podía elegir entre llevar una vida de música, amor, riqueza, devoción… pero una vez tomada esa decisión, no había vuelta atrás: a partir de allí, las moiras tejían una capa alrededor del alma para hacer cumplir el curso del inexorable destino.

Había una vez un gigantesco y oscuro monasterio en una isla remota, con altos acantilados que se erguían sobre un mar gélido. En él habitaban tres monjas pertenecientes a una orden de clausura religiosa: Margarita, Carla e Ifigenia, las llamadas “Hermanas de Santa Agnes”.

Entre puntos y puntadas y narraciones orales, las hermanas cultivaban su vieja huerta medieval y sus hierbas medicinales, y los corderos, que pastaban en los grandes jardines del monasterio, eran considerados las reencarnaciones de sus fallecidas hermanas de la orden.

Aisladas del ritmo frenético de las ciudades, de sus círculos de consumo masivo y veloz, las hermanas elaboraban artesanalmente sus vestidos, fármacos y tinturas naturales. Allí el tiempo transcurría lentamente y, alejadas de la Iglesia y de la sociedad, las monjas habían pasado al olvido. De este modo austero y simple vivían estas Hermanas…

Miles son las historias, miles los “había una vez”, de los que la miniserie australiana Lambs of God (2019) se hace eco a lo largo de sus únicos cuatro capítulos. Relatos canónicos de la tradición oral y escrita occidental, como Ricitos de oro, Caperucita Roja, Blancanieves y La bella durmiente, son los elegidos para ser nuevamente recitados, resignificados… para contar a través de ellos las historias de las propias monjas, uniendo su pasado a través de la memoria y la ficción, tejiendo su presente en vista de desafiar al destino en cada puntada, en cada palabra. Estos clásicos relatos se entraman con la realidad cotidiana de las Hermanas, que van tejiendo sus vestidos y sus historias entre narraciones orales, puntadas, trenzas y ochos en los objetos que elaboran manualmente y que configuran cada vez su pertenencia dentro de la orden.

La alusión a lo textil no es accidental: la antropología y otras ramas de los estudios sociales y de género han puesto focos en el quehacer textil debido a sus posibilidades culturales de resistencia, cuidados, y sobre todo, por los afectos e historias que se “tejen” en el proceso de su elaboración. La realización textil incluye las prácticas de costura, tejido y bordado que, históricamente, han estado atravesadas por el género y se relacionan con un continuum femenino; son quehaceres materiales que, al pasar por el cuerpo, configuran las subjetividades de quienes manejan las agujas. En Colombia, donde se despertó mi curiosidad por estos temas, las prácticas textiles son abordadas, entre otras formas, como expresiones políticas de memoria y resistencia frente a los desplazamientos de personas de sus territorios debido al conflicto armado. Como un ejercicio de memoria y resistencia, mujeres de comunidades afectadas por el conflicto se reúnen para bordar, coser y contar sus historias, para entretejer lazos frente a la violencia que padecen, y evitar así la repetición de una historia repleta de violencia (para leer más sobre estos temas sugiero visitar los interesantísimos trabajos disponibles en http://artesanaltecnologica.org/). De esta manera, el quehacer textil se nos presenta en su rica ambivalencia, por un lado como una reproducción de las normas de género ligadas a las tareas domésticas feminizadas, que han sido históricamente consideradas triviales, pero por otro lado, se permite proyectarse como resistencia e incluso subversión del deber ser femenino.

La inmediatez material de la práctica textil diluye el binarismo mente-cuerpo, favoreciendo el hallazgo de la propia corporalidad (e incluso la de otrxs) en la realización de algo tangible, de objetos que pueden poseer múltiples usos y significados asociados al cuidado: el calor de una cobija, el abrigo, el resguardo y, en este caso, la pertenencia a una comunidad o, en términos de Lambs of God, sororidad.

A diferencia del caso –lamentablemente real– de los desplazamientos en Colombia, en Lambs of God esta problemática es abordada desde la ficción: las hermanas de Santa Agnes deben resistir a la llegada del Padre Ignatius que, enviado por la Iglesia, arriba con aires de prepotencia y altera totalmente la armonía del monasterio. Un gran negocio entre la Iglesia y una inmobiliaria acecha este antiguo edificio para transformarlo en un enorme centro turístico, para lo cual Ignatius debe convencer a las monjas de retirarse de su hogar. El recién llegado representa aquí una amenaza, porque llega en pos de un mundo que no da lugar a las Hermanas y a sus estilos de vida. Como en una tragedia pre-anunciada, algo se siente mal desde el momento en que el extraño pisa la isla. Los corderos se alteran y violentan en gestos que anticipan su llegada al monasterio. La primera aparición de Ignatius en pantalla nos lo muestra maldiciendo mientras tropieza torpemente entre los arbustos, con su sotana clerical ridículamente poco ergonómica. A pesar de la modesta hospitalidad con que las hermanas acogen al inesperado huésped, su cuerpo no logra adecuarse a ese espacio; una y otra vez su personaje se configura como intruso; es rechazado por el entorno, los corderos lo estorban al dormir, la pava caliente le quema la piel…

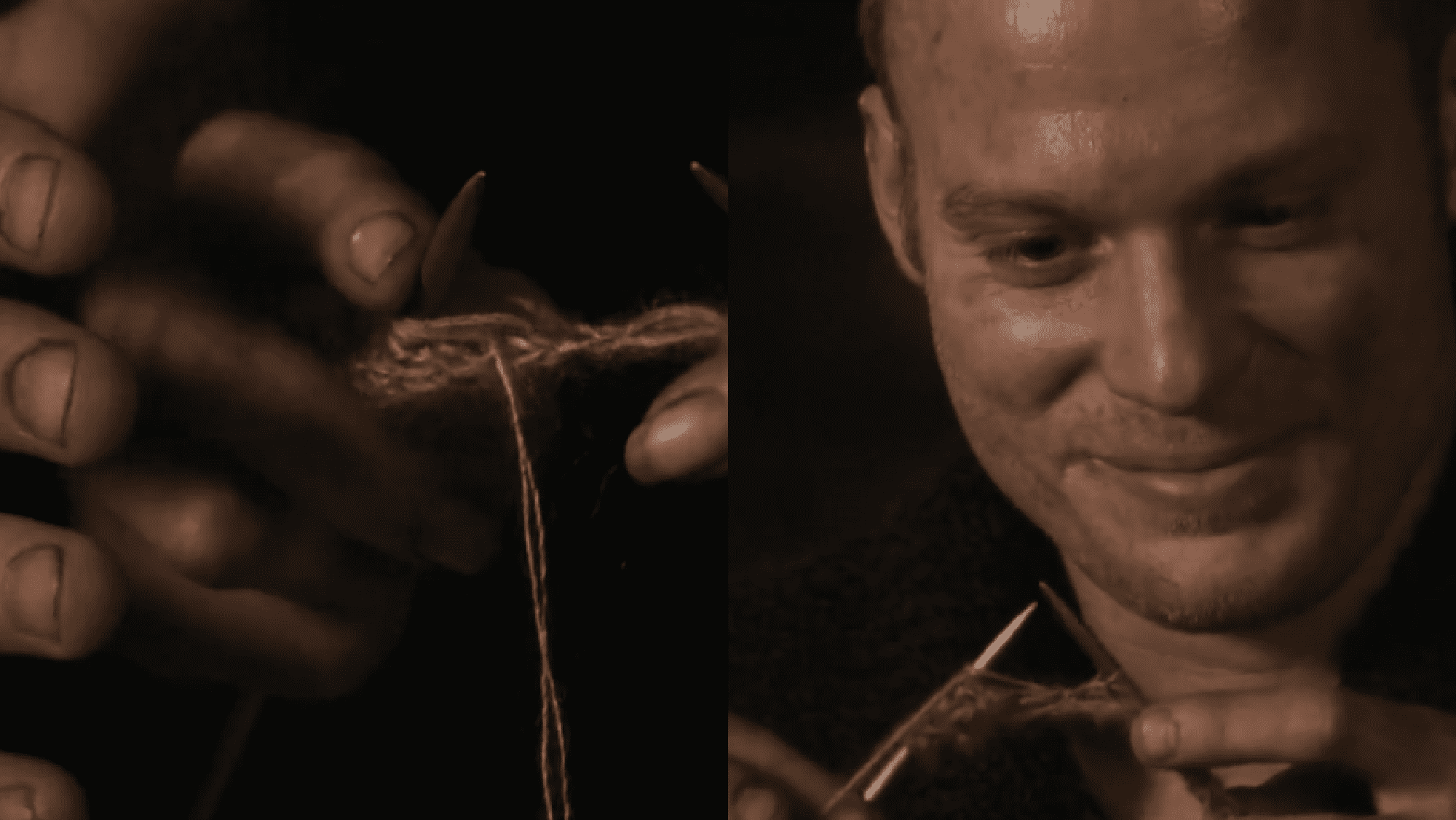

La serie nos va mostrando las zigzagueantes posibilidades de adaptación del padre Ignatius a este entorno del que ya no puede escapar. Nuestro “héroe”, con quien no logramos empatizar del todo, se enfrenta así a dos opciones: morir de hambre, frío y abandono o convertirse en una Hermana de Santa Agnes y conformar comunidad con ellas. El impulso por sobrevivir lo fuerza a la segunda opción, para lo cual debe aprender la fundamental tarea de tejer su propia sotana como primer paso para pertenecer a la orden. Esta decisión constituye el comienzo de un viaje iniciático que pondrá en juego dos lógicas casi opuestas, que la serie contrasta y matiza al mismo tiempo: la inmediatez del quehacer textil, el oficio aprendido en su misma práctica y enseñado una y otra vez a lo largo de las generaciones de mujeres, por un lado, y por el otro, la preocupación de Ignatius por rendir exámenes y tomar apuntes durante las “clases” de tejido, una lógica asociada a un continuum fundamentalmente masculino, racional y pragmático. Una mirada desconcertada de una de las Hermanas basta para clausurar esa pregunta: la historia de cada quien se teje entre los hilos y las agujas, y ese oficio excede por mucho el acto disciplinario de tomar notas y rendir exámenes.

De allí en más abundan las reuniones de tejido donde poco a poco escuchamos, a través de los famosos cuentos clásicos, las historias de estas Hermanas y las de las primeras hilanderas: las moiras. En estos momentos confluye ese relato oral coreado por el “tic-tac” de la rueda para hilar y lo que la imagen revela: pelo de oveja, lanas hilándose por unas manos trabajadoras, agujas, tijeras y miradas que se entrecruzan. El relato de las moiras –encargadas de tejer el destino de los mortales– moviliza a Ignatius a cuestionarse sobre su historia y sobre su destino; queda en sus manos adaptarse o no a esta labor, aprender el oficio que lo convierta en una Hermana más.

Posteriormente, las manos de Margarita, quien claramente se resiste a la inclusión de este huésped en la orden, deben enseñarle a Ignatius a elaborar sus primeros puntos. Ante la impaciencia y frustración de su tarea, es Carla, la más joven de las hacedoras, quien se pone en las manos de él para guiarlo pacientemente. El oficio del tejido favorece así el encuentro corporal con lx otrx, da cuenta del aprendizaje y del proceso de “desmasculinización”/des-aprendizaje que Ignatius debe atravesar para aprender una tarea que le resulta tan ajena histórica y genéricamente.

Carla nos muestra lo fundamental del material que nutre la vestimenta: una vez tejida la matriz de su vestido con la mezcla de su propio pelo y la lana de las ovejas, va añadiendo cuidadosamente a ella los adornos, eslabones de una suerte de memoria futura. Aquí el vestido nos habla a través de la imagen que lo presenta: vemos cómo Carla cose en él un resto de comida de la cena de Ignatius (que anticipará el vínculo romántico entre ambos personajes), y también se revelan los objetos que ha ido incorporando a esta prenda durante una temporalidad que se presenta como incierta –no podríamos precisar cuánto tiempo, cuánto trabajo manual y cuántas historias hubo detrás de la elaboración de este vestido–. En su despliegue podemos contemplar un mechón de pelo de una de sus hermanas esquiladas, una pluma azul, un huesito de algún animal y una heterogeneidad de objetos y tramas que la hacen única. Pareciera que todo lo que Carla considera significativo en su historia pasa a formar parte material y concreta de esa prenda que atesora, abraza y besa delicadamente. Todo en ella evoca algún recuerdo, no hay adornos colocados al azar, sino que en el vestido se concentra el tejido de la propia historia que Carla desnudará ante Ignatius como si le declarara su amor.

Lambs of God nos invita sutilmente, desde la primera secuencia, a la reflexión sobre el quehacer textil. La imagen de una araña caminando por la hebra de su telaraña anticipa el tema sobre el que la serie rondará constantemente. El proceso de la manufactura que se va aprendiendo y enseñando por repetición y tradición, por el hacer una y otra vez, nos incita a examinar nuestros consumos, a detenernos sobre el quehacer artesanal y la resistencia que puede despertar en medio de una época de consumos veloces, masivos y descartables, de productos de obsolescencia programada y desconocimiento con respecto al origen de lo que consumimos depredatoriamente. Al reflexionar sobre el quehacer textil artesanal situándolo en un contexto histórico contemporáneo (fines de los años 90), Lambs of God pone el ojo sobre aquello que hoy damos por asumido: el “costo” temporal y la dificultad del trabajo manual, el lapso de tiempo que representa y la memoria que se construye en ese hacer.

La serie se encarga de presentarnos estas tareas como modos de activar la memoria y los cuerpos que estas labores atraviesan, pero va más allá al desafiar la normativa de género por medio del despliegue de un personaje masculino en ese continuum femenino. Por otro lado, Lambs of God enfatiza el tiempo compartido de la reunión, las historias que se tejen en común y forjan comunidad.

Creo que el final de la serie resulta bastante conformista y debilita los planteos originales que parece proponerse; pero no por eso los niega… la memoria fue activada en el textil, el padre Ignatius, personaje masculino pero liminal, aprendió una tarea “femenina” y –como versa aquella famosa canción popular– Carla, tejedora, bordadora, supo abrir la puerta para ir a jugar.

Codirectora