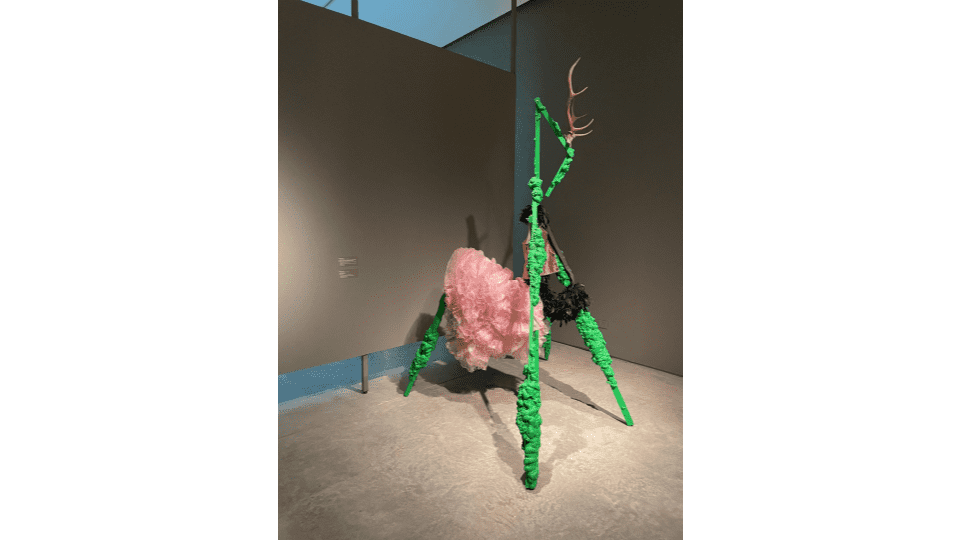

Al ingresar a la sala donde se exhibe Cuerpos mutantes, en el Museo de Arte Moderno, lo primero que se ve —y por su tamaño, lo primero con lo que se choca— es una escultura, una monstruosidad animal. Esta última frase debería plantearse como una pregunta: a primera vista no hay algo que asegure que esta corporalidad verde de espuma poliuretánica, chiclosa, con un inesperado tul rosado, exista en esta realidad en la que persisten categorías como la de especie. Probablemente la altura de Cisne Hiel 27 (Mauro Guzmán, 2021), sus cuatro patas, los cuernos de venado lleven a asociarlo con la animalidad, pero ¿qué es esta tendencia a definir lo que vemos? ¿Qué ocurre con nuestra mirada, con nuestra experiencia del cuerpo, en el roce con lo extraño?

En la imaginación alrededor del término mutación pueden surgir criaturas de otra naturaleza, ficciones extraterrestres o alimañas de mundos desconocidos, pero en Cuerpos mutantes se manifiesta que la alteridad está más cerca de lo que creemos. Las obras expuestas allí, de distintos autores, están realizadas con una llamativa diversidad de soportes: hay pinturas de óleo sobre tela, proyecciones de películas digitalizadas, como también dibujos hechos por larvas con lixiviado de compost (Virginia Bultrón, 2016) y esculturas hechas con caracoles, conchas marinas, pelo natural (Julia Padilla, 2022). Transitamos el lugar y vemos cabezas, labios, tetas, panzas, piernas, fragmentos que podemos reconocer como humanos. Nuestro recorrido nos obliga a revisar, en la era denominada Antropoceno, qué puede mutar.

En los rebotes de los trajes pesados de plásticos encastrados con metales, cables y ruedas, de la serie Inflation (Diego Bianchi, 2021); en las líneas irregulares que surgen en el papel como raíces, como venas o tejido fibroso en una Tercerización orgánica (Virginia Bultrón, 2022); en los bultos marrones de la Egocosa (Rubén Santantonín, 1961) que parecen sobresalir de las paredes, surge una poética que imagina un cuerpo cyborg que no está limitado por funciones, que permanece abierto, que produce terror por su potencia somática. Este es mi cuerpo haciendo esta cosa se llama una de las obras, una figura esponjosa, pero áspera, cuyas protuberancias tienden hacia abajo, como arrastrándose por la fuerza de la gravedad. Ante estas imágenes, se produce un extrañamiento, volvemos a mirar el cuerpo, nos desplazamos de cierta idea de humanidad, nos reconocemos como maquinarias productoras de células.

La muestra propone centrarse en el organismo, en la amenaza que se gesta en la contingencia biológica, en la vida que se expande dentro nuestro. A partir de allí, se establecen relaciones con una corporalidad ya no únicamente bípeda: lo no humano, lo animal, lo invertebrado y lo micro. Las imágenes de organismos deformes nos recuerdan a las perlas barrocas, esas perlas que son descartadas en el ámbito de la joyería por ser irregulares, asimétricas e imperfectas. Estas piezas logran, por un lado, recordarnos la aterradora procedencia natural de lo que parece artificial (el tejido blando de un molusco) y, a la vez, nos arrojan una ambigüedad inquietante: son atractivas, pero repugnantes; libres y líticas; tumorales y verrugosas. Cuerpos mutantes, cuerpos abyectos entre lo animado y lo inorgánico, cuerpos fracaso: objetos no representables que se resisten a ser eliminados. Encontramos en las obras esa hibridez expulsada, por lo que, cuando vemos lo otro tomando cuerpo surgen las preguntas: ¿el museo ha sido infectado? ¿Puede la institución albergar la promesa del desvío sin agotar sus potencias?

Frente a estos interrogantes, queremos hacer elogio de la curaduría, ya que, en principio, Cuerpos mutantes se conecta con las muestras que espacialmente son anteriores: La Chola Poblete: Ejercicios del llanto, Cartón pintado: Baile fantástico, Cuerpos en contacto y Florencia Rodríguez Giles: Sintomario. Estas tienen como protagonista a la deformación, al desborde, a la enfermedad, al desecho y al fragmento. No dialogan, como suele decirse, ni constituyen un marco: el espacio va contaminándose, nuestra mirada va contaminándose.

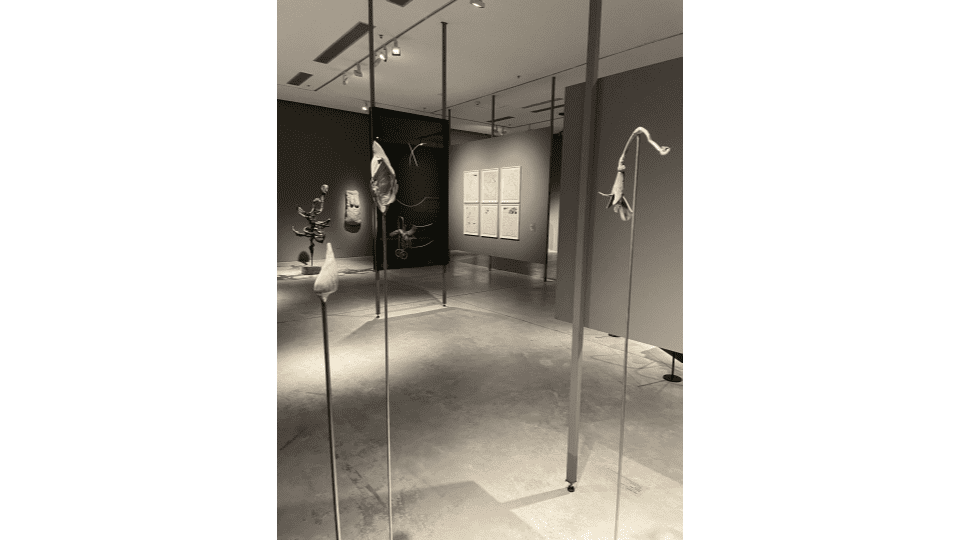

En la sala, la curaduría esconde y muestra en la transparencia y transposición. Los sistemas de montaje y las obras allí presentadas permiten que aquello que está detrás de cada pieza emplazada sea visto, se entrecruce en una abundancia que, a la vez, exige acercarse para ver el detalle. De esta forma, aparecen trozos y no acumulaciones; partes que pueden ser ensambladas para crear otras corporalidades que transitan el mundo, abyecciones o juegos prometeicos entre el patrimonio de la institución y las piezas de artistas contemporáneos. Así, lo abyecto que debería permanecer escondido, se exhibe curatorialmente en la producción de estos artistas. Las obras, las partes y las conjunciones mutantes hacen suya la violencia contemporánea y desafían el orden estético al promover la circulación del horror como garantía actual y como garantía de la diferencia.

La organización de la exhibición nos vuelve a revelar información, esta vez con respecto a las historias de miedo: los múltiples afectos de los que son capaces están dados por cómo son contadas. Por eso, una de las Canciones napolitanas (1970), la serie de películas en súper 8 de Narcisa Hirsch, produce mucho asco a pesar de comenzar solamente por un encuadre muy cercano de unos labios femeninos: la boca, la lengua, van moviéndose espontáneamente, jugando con los dientes, generando saliva, haciéndonos olvidar por unos segundos de sus funciones biológicas, para observar todo lo que es capaz de hacer, hasta llegar, repentinamente, al extremo de la masticación voraz de un hígado crudo. Entre lo abyecto y el extrañamiento, el acercamiento a lo repulsivo permite trazar parentescos con lo expulsado, en este caso, un impulso instintivo con lo animal en un contexto antropocéntrico.

Ante la corporalidad fragmentada, ante el amontonamiento de yesos vacíos (Dalila Puzzovio, 1963), visualizamos la falta; ante la longitud de las extremidades, el peso que se muestra en el movimiento, las texturas irreconocibles (Marina Dalez, 2021-2022), se lee el exceso. Incomoda y, por consiguiente, nos lleva a hacernos cargo de la incomodidad del propio cuerpo. Hay, entonces, una interpelación que reconfigura la mirada espectatorial mediante los usos de la imaginación que nos brinda el terror como género y narrativa. Es posible habilitar nuevas mitologías y, como plantea Silvia Schwarzböck en Las medusas, estética y terror, rescatar el horror de su invisibilidad. Como la Gorgona, no se trata de algo invisible, sino que está esperando que alguien lo mire. Si la razón kantiana acudía a auxiliar a la imaginación para experimentar lo sublime, esta última nos permite desarmar las estructuras metafísicas determinadas —Dios, Alma y Mundo— para pensar otras posibilidades. Según Schwarzböck, al terror se entra por la estética, porque esta es la disciplina en la que el sujeto puede vérselas con la no verdad de sus juicios y puede relacionarse con la ausencia de conocimiento a través de un sentimiento de placer y dolor a partir de lo sublime. Pero también es la disciplina dentro de la filosofía que da lugar a pensar las mitopoéticas, las fábulas que narramos y nos narran como respuestas al miedo. De ahí que lo que queda es agradecerle al terror por permitir que ciertas experiencias puedan ser vistas y vividas por quienes no pueden pensarlas y así fantasear con otras formas de habitar el mundo, o mejor aún, barajar la idea de un no mundo, o de lo inmundo.

Cuerpos mutantes cuenta con la curaduría de Francisco Lemus, Marcos Krämer, Clarisa Appendino y Violeta González Santos. Allí exponen Paulina Berlatzky, Diego Bianchi, Virginia Buitrón, Alberto Carlisky, Marina Daiez, Marina de Caro, Marcelo Epstein, Raquel Forner, Mauro Guzmán, Alberto Heredia, Narcisa Hirsch, Ana Kamien, Josefina Labourt, Isaías Nougués, Andrea Ostera, Julia Padilla, Dalila Puzzovio, Emilio Renart, Rubén Santantonín, Leone Sonnino, Pablo Suárez, César Valencia. Puede visitarse en el Museo Moderno hasta abril del 2023.

Colaboradora

Colaboradora