¿Seguimos viendo Manhattan de Woody Allen? ¿Seguimos escribiendo sobre Bertolucci o Roman Polanski? La discusión sobre si hay que separar al artista de la obra postula innumerables conflictos y contradicciones.

¿Seguimos viendo Manhattan de Woody Allen? ¿Seguimos escribiendo sobre Bertolucci o Roman Polanski? La discusión sobre si hay que separar al artista de la obra postula innumerables conflictos y contradicciones. Quiero introducir y debatir algunas de ellas. Pero primero, algunas aclaraciones:

En primer lugar, nótese que hablo de artistas en masculino porque entiendo que esta problemática es de hecho una problemática sobre todo planteada por las lecturas de género y, si los hombres cis son quienes siempre han sido elogiados con toda la visibilidad que le ha otorgado el mundo artístico y cultural, es al menos justo que tengan la misma visibilidad al discutir sobre sus miserias.

En segundo lugar, no me interesa acá analizar las obras que tienen explícitamente contenidos sexistas y misóginos, ya que no vamos a sacralizar artistas que realicen este tipo de producciones, y tampoco se nos mueve un pelo por dejar de verlas. Para ser clara, las películas de Woody Allen no son apologías al abuso intrafamiliar. O más complejo aún, el cómico Louis C.K., hacía series que eran enormemente valorizadas por feministas. Justamente, la complejidad de la relación entre el arte y el artista se da cuando nos explota la cabeza sobre cómo aquellas obras que podíamos amar, por la razón que sea, puedan haber sido realizadas por pedófilos, violadores, abusadores y maltratadores.

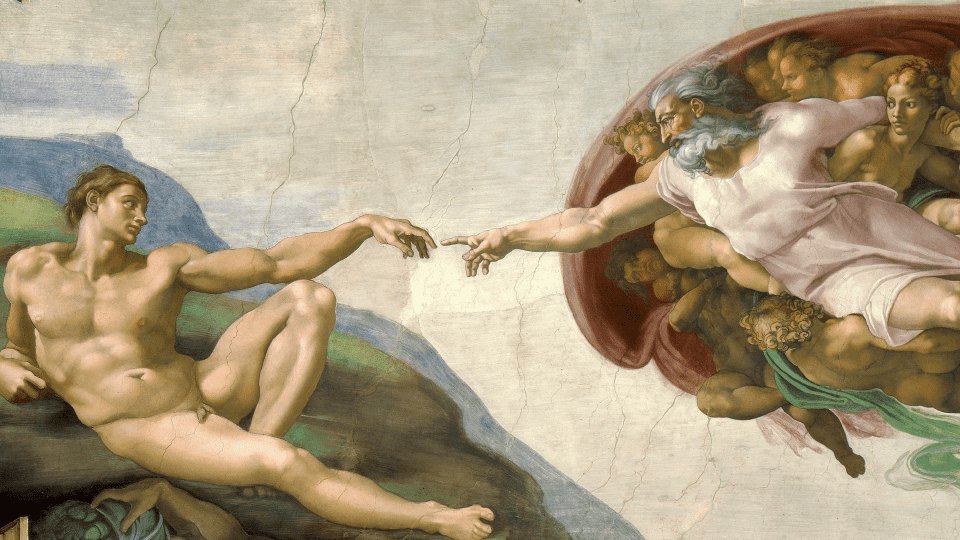

La idealización de los artistas viene de largas tradiciones en la historia de la cultura. Desde la Grecia antigua hasta su punto cúlmine en el renacimiento. En La leyenda del artista, Kris y Kurz dicen: “La llamada de esos artistas bíblicos y su llenarse del ‘espíritu de dios’puede compararse directamente con el concepto griego de la inspiración”. Estos personajes son tan poderosos, divinos y genios que debemos idolatrarlos por todo su talento. “Transformado en el estilete de Dios, el propio artista fue respetado como un ser divino. La religión, entre cuyos santos se encuentra, es el culto moderno al genio”.

Hoy en día, esta idea parece fácilmente refutable. No hay un talento superior que toca a los artistas y las razones por las que algunos ocupan determinado lugar en la historia de la cultura no son razones divinas, sino que el arte se basa en el lobby, en los contactos, en la posición social y por supuesto en la identidad de género. Es evidente entonces que, si no vamos a valorar a estos artistas como seres superiores, podemos dejar de idealizarlos en todo sentido. Ahora, si nos hemos deshecho de la idealización de los artistas, nos quedan solo las obras; pero si queremos analizarlas en sí mismas y desligarnos de estos artistas, los invisibilizamos en lugar de mostrarlos para desacralizarlos, sobre todo en los casos de denuncias por maltrato o, en el peor de los casos, por abusos.

Sabemos que una obra no puede ser reducida a su creador, hay muchos más matices que las hacen lo que son y pueden ser leídas de múltiples maneras que pueden tener poca o ninguna relación con aquella pretendida por el artista. ¿Cómo navegar la contradicción de querer olvidar al artista-ídolo y a la vez visibilizar esa violencia intrínseca al mundo del arte sin que se convierta en una lectura única y esencialista de una obra que inevitablemente será siempre más que eso?

En las teorías estéticas y la historia del arte podemos encontrar estudios sobre las relaciones intrínsecas entre una obra y su contexto o con su creador-artista, pero la misma cantidad de estudios buscan mostrar cómo el sentido de estas no se agota ahí. Estas dos lecturas coexisten en nuestra mirada del mundo y en nuestra forma de ver el arte, son parte del sentido común.

Supongamos que hemos definido que el artista es efectivamente parte crucial de la obra y no puede desligarse de esta, debemos definir si vamos a dejar que esto que hemos establecido sea la única lectura que haremos sobre una obra. Porque si apreciamos que las obras tengan valores por fuera de su artista, de alguna manera sentimos que al estar íntimamente ligado, lo que podamos decir sobre esa obra en términos positivos inevitablemente será una valoración positiva para este artista. Ahora, no nos engañemos. Creemos eso porque efectivamente el universo artístico y cultural que conocemos funciona así.

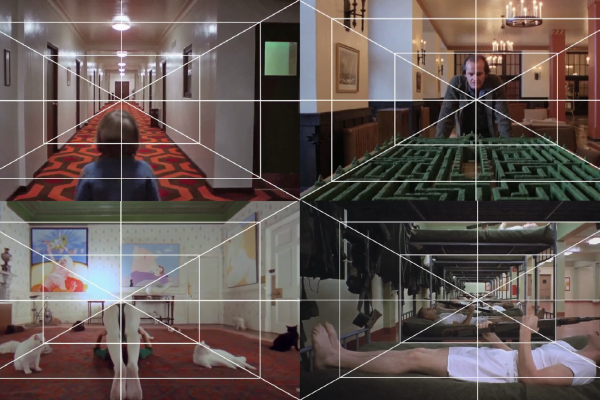

Pensemos la situación contraria, no creemos que el artista y la obra tengan porqué estar más ligadas de lo necesario y podemos apreciarla más allá de quien sea su creador, de hecho quizás no lo sabemos ni nos importa. Estudiamos sus características formales o narrativas, sus tropos, nos metemos de lleno en esta. Pero ¿estamos de acuerdo en descontextualizar la obra de todo su entorno? Porque no podemos elegir dejar algunos elementos fuera y otros dentro a nuestro parecer, debemos sostener alguna coherencia. Y porque asumir que el arte pertenece a una esfera diferente a la de su contexto sigue abonando a la concepción del “arte por el arte” que no tiene incidencia y no es intervenida por su entorno.

Parece que estamos en un nudo argumentativo. Si bien vivimos en un mundo plagado por la contradicción hoy en día, encontrarnos en ese lugar está mal visto, se nos exige definirnos y posicionarnos frente a todo en todo momento. Yo creo que esto destruye el tiempo de la reflexión, no nos permite pensar profundamente sobre lo que sucede y tampoco nos permite aceptar las transformaciones, cambiar de opinión, es decir, contradecirnos. Este es un grave problema de nuestro tiempo en el que el feminismo cae cotidianamente, por eso creo que hoy, habitar la contradicción es una respuesta política.

Y si hay obras con las que generamos conexiones hace ya mucho tiempo es difícil romper esos vínculos que generamos, son parte de nuestra experiencia con las mismas. Por lo tanto, cuando nos enteramos de estas denuncias ya no vemos/escuchamos/percibimos esas producciones de la misma manera, esos afectos también se transforman pero no podemos exigirnos, y mucho menos exigirle a otras, que dejen de relacionarse afectivamente con su película favorita, o su banda favorita.

Creo que lo único que puede sacarnos de nuestra angustia es una postura existencialista radical, trabajar en lo particular, ver caso por caso, delinear nuestros propios límites, entendiendo que estos siempre son también sociales y culturales. Y el verdadero desafío del movimiento feminista no debe ser prohibir determinados artistas por misóginos o violentos, prohibirnos ver o escuchar determinadas obras no soluciona esa violencia patriarcal, nuestro verdadero desafío debe ser crear nuevas categorías de análisis de las obras, construir una nueva historia del arte y la cultura que no se guíe en el falocentrismo hegemónico y nos permita expandir cada vez más nuestros horizontes.

Codirectora

Ilustradora