Dirigida por Pablo Larraín, Ema (2019) es una postal de la juventud chilena contemporánea. La mujer y el feminismo aparecen en este contexto bajo la metáfora del fuego juvenil que quema lo que tiene a su alrededor para construir nuevos “modos de vida”. Sin embargo, asistimos a discursos e imágenes que subrayan un feminismo que solo aggiorna la puesta en escena del aquí y ahora.

En una calle de la ciudad de Valparaíso, un semáforo se está prendiendo fuego. Las luces de los semáforos circundantes saturan la imagen, la vuelven casi monocromática. La cámara se aleja y ahora vemos a una mujer con un lanzallamas: Ema.

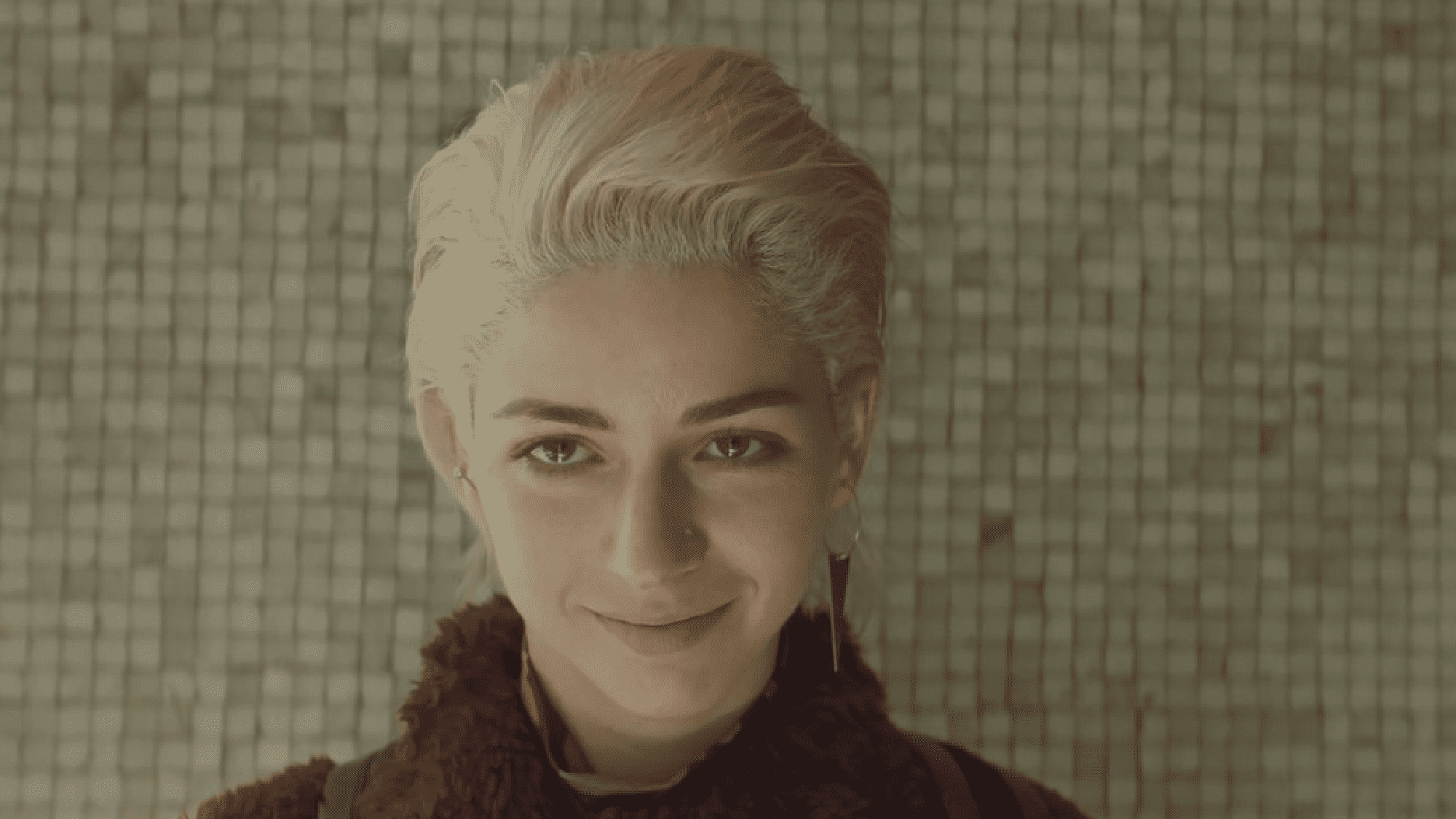

Ema, bailarina y docente, está casada con el coreógrafo de la compañía en la que participa: Gastón. Esta pareja atraviesa su separación tras haber devuelto a Polo, el niño que habían adoptado un año atrás.

En el último filme de Pablo Larraín todo se quema, todo se consume y se desestabiliza. El fuego es un punto de apoyo que se repite en varias ocasiones a partir de una organización fragmentada del montaje, esto es: las escenas de incendios o de danza no están motivadas por el continuum de la narración, sino que son pequeños fragmentos simbólicos que dan cuenta del presente de la protagonista, contrarrestado (o intercalado) con un pasado reciente doloroso. El montaje va contra una narrativa lineal clásica que entra en sintonía con el fuego juvenil que acontece en pantalla. Se incendia un semáforo, un rostro o un auto, también se baila hasta llegar al orgasmo, se devuelve a un niño, se da fin a una familia, se coge a quien se desea, y así continúa la lista de eventos desgarradores, placenteros e imperiosos. La puesta en escena, la música y la fotografía terminan de construir un ambiente contemporáneo en el que estos personajes encajan a la perfección: ropa urbana, luces de neón, música electrónica y reggaeton. Todo está en pos de capturar el espacio y tiempo del aquí y ahora. La imagen plana, en colores pasteles y grisáceos, con líneas muy definidas, termina de consolidar una imagen estilizada y bella que genera una atmósfera limpia, nueva y contemporánea.

Ema encarna a las juventudes de hoy o, mejor dicho, una idea de las juventudes de hoy. Ella es la concretización del deseo, es deseada por otros, pero también es un cuerpo que desea. Es la propia película la que vuelve explícita estas cuestiones: en una escena en la que Gastón le pregunta a Ema y sus amigas (que son también bailarinas de su compañía) por qué están bailando reggaeton “un ritmo hipnótico, (que) es una ilusión de la libertad”, afirma “a ustedes las convencieron, alguien, (…) que si mueven las caderas son mucho más libres” y una de las chicas le responde que baila reggaeton “porque es como estar tirando, feliz, con la cara roja, echando garabatos, caliente, loca, rica, moviéndome, (…) como si estuviesen tirando pero con música.”. Aparece un feminismo subrayado en los diálogos: la libertad sexual y el goce en oposición a discusiones en torno a la (sobre) exposición de los cuerpos femeninos.

Si bien el feminismo plantea una sexualidad libre y, con ella, una nueva forma de pensar el sexo (no solo como un acto reproductivo, sino como un acto placentero), la película utiliza este argumento como el único motor de sus personajes. Pareciera que se les ha adjudicado un accionar rebelde y disruptivo por el mero hecho de ser personajes jóvenes y/o femeninos, y porque practican el placer (esto incluye bailar, coger o quemar y destruir cosas). Reducir a estos cuerpos al placer propone un argumento que responde más a una imagen publicitaria que busca un consumo/placer inmediato, que a una película que toma al feminismo como un discurso y lucha contemporánea. Porque si el filme nos entrega una puesta en escena actual, no se puede dejar de tener en cuenta los hechos ocurridos a fines del 2019 en Chile. El cuerpo feminista no sólo transgrede la concepción de la sexualidad y las formas en las que cada individuo practica el placer, el cuerpo feminista también es un cuerpo inserto en un contexto donde en los últimos meses gran parte de la sociedad, en conjunto con organizaciones políticas y movimientos estudiantiles, de trabajadores, LGBT y feministas, se organizó en la lucha contra el gobierno y el estado conservador del presidente Sebastián Piñera.

A medida que nos vamos adentrando en la película, la fragmentación del montaje va desapareciendo. Los fragmentos se van recomponiendo: el fuego, la danza, las conversaciones, todo comienza a organizarse en un montaje menos ambiguo y más lineal. En una escena donde Ema y su ex pareja se encuentran con el niño que habían adoptado y deciden regresarlo con sus nuevos padres adoptivos, se confirma aquello que nos sugería el montaje fragmentado: los vínculos sexuales de Ema, Aníbal y Raquel son los nuevos padres adoptivos de Polo. Y esto no es todo: Polo va a tener un hermano porque Ema está embarazada y el padre es Aníbal. La peripecia que acabamos de describir se revela hacia el final del filme y forma parte de un plan que la protagonista elaboró para poder volver a estar cerca de Polo.

El fuego juvenil característico de la primer parte de la película ahora queda ahogado por un final que devela y justifica el accionar de su protagonista. La película se transforma en un drama cerrado en sí mismo que no deja nada librado al azar.

Esta operación no refiere solo a la trama: en Ema el feminismo aparece también como un “modo de vida” concentrado en la imagen. Hay formas de vestirse, hay luces y colores, música, que buscan sumergirnos en el mundo de la protagonista y que no son más que objetos, productos e imágenes al alcance de nuestra mano (y de nuestro celular). Sin embargo, el feminismo también se evidencia de manera exacerbada en la palabra. Después de cada escena sexual aparece una reflexión, unas palabras, un discurso (¿una justificación?). Una suerte de leitmotiv del montaje y/o una repetición didáctica que no se conforma con mostrarnos la concretización del deseo sexual porque necesita subrayar bajo qué argumentos se dan estas escenas/situaciones.

Pero mostrar imágenes y discursos actuales no implica que una película esté planteando nuevas formas de pensar y concebir el mundo. Esta nunca fue, entonces, una película joven y vanguardista. Esta tampoco es una película feminista. No. Es, quizás, una película donde el feminismo aparece como un discurso y una herramienta estética que busca acercarnos a ese aquí y ahora de la puesta en escena. El resultado es una imagen estilizada de la contemporaneidad. La mujer y el feminismo son parte de la puesta en escena. Son una postal de nuestro mundo. Una imagen armada del “modo de vida” de la mujer contemporánea. Llegado este punto, resulta pertinente preguntarnos si este no es un lugar redundante en la historia. ¿Acaso la mujer no fue siempre el objeto (fetiche) de las imágenes?

Colaboradora